Creo que lo que más me intriga de esta reciente atención es la manera en que miles de personas que no conozco especulan acerca de mí como si hubieran sido mis compañeros de juego desde la niñez. ¿En verdad creen saber quién soy o solo buscan venderme una performance? Hay un muchacho, sin embargo —supongo que es un muchacho, evidentemente no puedo estar seguro de ello a través de la pantalla— que con mucha tenacidad trata de mantenerme en la senda correcta, lo hace cada dos minutos con un tono bastante solidario, distinto del que usan quienes me insultan o quienes piensan que he cruzado una línea. Este muchacho no es como el resto de tuiteros que viene siguiéndome desde hace 24 horas, se parece más a un hermano perdido o al hermano que nunca tuve. Suele circular todos mis pensamientos y hasta mis bromas obscenas con un deleite poco usual. Incluso me felicitó hace un rato cuando hablé sobre los pelos de las axilas del viejo y de cómo los arranco con unas pinzas cuando estoy un poco aburrido.

Aunque no puedo afirmarlo del mismo modo que sí puedo confirmar mis veintisiete años y el hecho de estar a punto de arruinarme, me gusta pensar que CriaturaAmbidiestra en verdad entiende todo lo que publico en las redes sociales: de dónde vengo, cuánto he caminado espiritualmente, hacia dónde espero viajar después de lanzar el último tuit que, según mis cálculos, llegará en solo cuestión de horas. Porque para mí no habrá mañana más allá del día de hoy. Todo lo he empezado hace un día precisamente para acabarlo con ese sonido plástico de la tecla que representa el punto y final.

Este muchacho es distinto porque no me sigue por morbo ni se burla de mí, tampoco quiere darme lecciones morales. Cada vez que he sido débil y he querido borrar alguna de mis entradas en estas 24 horas él ha estado ahí, retuiteándome instantáneamente, evitando que en un lapso de cobardía pueda volver sobre mis pasos y suprimir las palabras que deben quedar plasmadas en la red para que todo el mundo las lea. Él no quiere que me desvíe ni que eche a perder lo ganado, lo dijo esta mañana de la manera más genuina: «Es un momento glorioso, aunque algunos no te conozcan de verdad.»

Es solo por CriaturaAmbidiestra que todavía sigo comunicándome. Pude haber terminado con todo esto el día de ayer. Originalmente no pensaba alargar mis mensajes más de siete u ocho horas, sorprender a todos hacia las 11 de la noche con el acto final, pero sin saberlo él me ha dado una razón para superar lo planeado; quiero que CriaturaAmbidiestra y otros como él —aquellos que se mantienen en el anonimato pero que también lo entienden— sientan que no he hecho todo esto sin pensar en el desenlace, que a pesar de la angustia que la forja y la artificialidad del procedimiento, esta secuencia de tuits tiene un horizonte claro e intenta sembrar una reacción. Quiero decirles que al castigar al viejo no estoy alimentando un vicio sino espantando una pena. Si destruyo el cuerpo del viejo y tuiteo mis avances, es porque en otra vida a mí también me lastimaron hasta dejarme vacía. Yo también fui mujer, aunque ahora parezca difícil entender a lo que me refiero.

En aquella época no estaba segura si debía cumplir sus órdenes o abandonar a Samuel en la silla de ruedas, alejarme de casa como tía Carol me había aconsejado tantas veces cuando la visitaba a la hora de la merienda para preguntarle cómo estaba. Ella tocaba mis mejillas pidiéndome que dejara de vivir con Samuel, que me fuera de esa casa en la camioneta antes de que Samuel me hiciera un daño que nadie pudiese reparar, muy lejos, a un lugar donde fuera posible empezar de nuevo y trabajar en algo que en verdad me hiciera feliz. Porque tía Carol decía que todavía había tiempo de huir y de ser feliz en alguna parte. Lejos. Muy lejos de los puñetazos y de los insultos de Samuel. Lejos de la muerte y del martillo que podía quebrarme la quijada o los dedos.

Ya no lo recuerdo bien ahora, pero según tía Carol yo solía consolar a los niños del vecindario y alguna vez también quise ser maestra. Ella pensaba que debía dejar de arruinar mi vida refregando la ropa interior en detergente barato o limpiando la ingle de un hombre que solo sabía maldecir a su mujer. Samuel era un inválido enojado con el mundo. Y en ese mundo que lo enfurecía hasta inflamar sus ojos como dos pequeñas bolas de fuego me encontraba yo también, hundida, aplastada entre sus paredes.

Lo vi masturbarse tantas veces con las películas de David Lynch, muchas veces con las mujeres que muestran sus pechos en todas esas películas de David Lynch. La piel de su pene se lastimaba por culpa de la fricción y entonces ya no podía volver a tocarse porque aún no había sanado, y se enfadaba conmigo como si mi mano tuviese la culpa de toda esa fricción y de toda esa piel viva.

Samuel hacía apestar la casa desde el día que le conocí, antes de que cayera de lo alto de un poste de electrificación y su espalda crujiera porque el arnés que llevaba puesto era muy viejo para aguantar el peso de un hombre. Ya apestaba antes del accidente y no dejó de oler mal desde aquella vez; nunca dejaría de apestar aunque su vida fuera muy larga y recibiera cientos de miles de lecciones de aseo para lavarse los sobacos y los dedos y las uñas de los pies. A mí eso me molestaba mucho pero jamás pude evitar que Samuel despidiera el olor que llevaba impregnado, mezcla de sudores y grasas y del odio hacia todas las personas que se alegran cuando el día empieza y hacia las camareras que antes de llenar un vaso con agua helada recitan atentamente los especiales del día: mezcla del odio hacia todos los negros y hacia todos los homosexuales y hacia los hombres que permiten que sus mujeres hablen cuando no se les ha dado permiso de dirigirse a los demás.

A veces me pregunto cómo es que caí en esa fosa de la que ya no tenía ánimos ni fuerzas para poder escapar. También me pregunto cómo es que Samuel y las películas de David Lynch se hicieron uno en la sala de proyecciones del cineclub. Jamás lo pude entender. Él era una persona ignorante y siempre vivió trepado de aquellos postes de electrificación, como un mono en la jungla, cinco veces a la semana en aquellos postes antes de que su espalda crujiera. Estoy segura de que no entendía a David Lynch porque nunca he conocido a alguien que entienda a David Lynch, ni siquiera los muchachitos aquellos del club de cine que hablaban de encuadres y de planos secuencia y de directores de fotografía (a veces pensaba que eran una farsa y que solo llenaban sus vidas de nombres y palabras que nadie utilizaba para llamar la atención, como esos otros muchachos que un año antes formaron un grupo para cazar un monstruo que decían vivía en las montañas).

Ni siquiera Ricky entendía a David Lynch. Ricky era el presidente del cineclub y todas las semanas pegaba panfletos fotocopiados en los restaurantes y comercios del pueblo. Yo le pregunté si lo entendía y me dijo que no, que a David Lynch no lo entendía nadie y que él prefería las películas de zombies, sobre todo las de un tipo que se apellidaba Fulci, un italiano que ya murió. Decía que los italianos salvaron los westerns y las películas de zombies, y que en nuestro país les debíamos el haber rescatado ambos géneros. Yo no le hacía mucho caso porque me aburrían bastante esa clase de películas. La verdad es que los ratos en el cineclub solían estar llenos de mutilaciones y canciones tétricas que usualmente me hacían dormir.

Una vez Ricky hizo una «Maratón de los clásicos del Cine de Muertos Vivientes», así la llamó en el panfleto de aquella semana, y yo realmente llegué a cansarme sentada en la pequeña sala donde se presentaban las funciones. Fueron ocho horas de «clásicos», desde las 6 pm hasta la madrugada del siguiente día. Ricky empezó la maratón con un discurso acerca de ese tipo que se apellidaba Fulci y de cómo los italianos habían salvado el cine de zombies y también el género western. Porque, según Ricky, los italianos sí sabían «ensangrentar la pantalla», así lo dijo, «ensangrentar la pantalla», y luego abrió una mochila negra en la que guardaba varias cintas de vídeo y encendió la videograbadora y el televisor donde ponían las películas auspiciadas por el cineclub. Antes de ver la primera de ellas nos recordó que él y su amigo Eddie estaban juntando dinero para grabar su primer cortometraje, que iba a narrar en flashbacks, así lo dijo «narrar en flashbacks», la historia de un hombre común y corriente que desaparece después de jalar el inodoro y ser tragado por un vórtice en el «espacio-tiempo». Yo no estaba muy segura de haber entendido de qué trataba la película y aquello del vórtice tampoco lo entendí (en aquella época no sabía qué era un vórtice), pero a pesar de todo quise darles un donativo porque eran buenos muchachos, y lo hice cuando Samuel leía el folleto de los «Clásicos del Cine de Muertos Vivientes» que la hermana de Ricky acababa de repartirnos a las seis personas presentes en la función del cineclub.

De todas esas películas de zombies la que en verdad me impactó fue una que sucedía dentro de un centro comercial, se llamaba El amanecer de los muertos vivientes y había sido dirigida por un tal George Romero («George A. Romero», solía decir Ricky), una especie de maestro del cine de zombies que había hecho toda una saga dedicada a ellos. La escena que más me llamó la atención fue cuando el novio de la heroína se convirtió en zombie y quiso tragársela cuando él ya no era él. Le pregunté a Ricky por qué ese personaje en particular se transformó en zombie tan rápido si otros en la película lo hacían con cierta lentitud, y Ricky me dijo que en las historias de zombies cada persona reaccionaba de manera distinta a las mordeduras («somos mutantes disparejos», comentó).

Poco tiempo después de la maratón de muertos vivientes Samuel me dejó ir. No necesitó utilizar el martillo, sin embargo. Una mañana simplemente me empujó por las escaleras cuando le llevaba el desayuno y aunque tía Carol y la policía siempre dudaron de su historia, nadie pudo probar nunca que mi caída no fuese el producto de un resbalón antes de alcanzar la última grada. Mi cuerpo quedó semidoblado y manchado de café y huevos revueltos cerca de una vieja baranda de madera. Debo reconocer que en verdad es triste ver cómo el mundo se oscurece en pocos minutos: saber que tu asesino te observa desde una silla de ruedas y que luego se marcha para encender el televisor.

A pesar de todo lo que sucedió esa mañana, fui planeando una venganza que se consumaría mucho tiempo después de mi muerte. Juré que en el futuro, cuando volviese a vivir en el lugar que fuera, buscaría a Samuel y le haría pagar por todo lo que me hizo días tras días por más de ocho años. Cada golpe y moratón que dejó en mi piel significaría una nueva fractura en su cabeza. Cada insulto y degradación, otro pedazo arrancado de sus intestinos o una pieza de su dentadura. Sé que es un acto extremista, una última solución que se opone a todo lo que me enseñaron en esta nueva vida en la que sí logré alcanzar la estabilidad que no tuve en la anterior, pero aunque quisiera decir que me encuentro tranquilo y satisfecho con el trabajo que tengo y la muchacha con la que iba a casarme, eso no basta para restablecerme. No basta para sanar después de todo lo que soporté siendo ella.

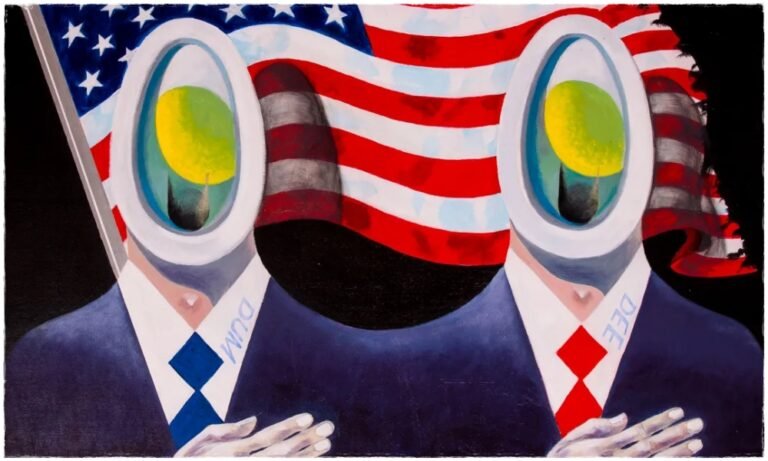

Yo también fui mujer, y sé lo que Samuel es capaz de hacerle a una. Tal vez algunos de mis seguidores solamente me lean por el mero hecho del espectáculo que se desprende de la serie de tuits y opten por especular e inventar historias acerca de mis orígenes (estoy seguro de que CriaturaAmbidiestra no es esa clase de persona), pero ya he dicho que no empecé esto gobernado por aquella afinidad que otros sí tienen al cortar las orejas de sus vecinos. Esta es una ilustración, y decidí llevarla a las redes para que Samuel sepa lo que es sentirse flagelado y humillado delante de otros. Sé que no todos lo entenderán cuando cuelgue el último mensaje. Probablemente la mayoría creerá que mi acto fue solo una broma y seguirá pensando que me conoce, o que tiene derecho a juzgarme a pesar de no saber cuánto me costó volver a la vida, pero eso yo no lo puedo evitar. Quienes comprendan todo lo que he descrito durante las últimas horas sabrán que torturar a ese viejo inválido era lo único que podía hacer para no defraudarme a mí misma.

—

Tendencia mundial forma parte del ebook de cuentos Shogun inflamable, que puedes ordenar haciendo click en el monstruo de abajo