Se acaba esta serie, la que dediqué durante varios meses al true crime; o como diría Rodolfo Walsh, al policíaco de no ficción. Se cierra en cierta forma como empezó, con Truman Capote, maestro del género. Pero si la primera entrada se dedicó a A sangre fría, esta se dedica a la otra gran crónica criminal del autor norteamericano: “Ataúdes tallados a mano”, incluida en el volumen misceláneo Música para camaleones.

No debe confundirnos el carácter descuidado que por momentos tiene la narración. El uso de diálogos teatrales, casi guiones cinematográficos, las acotaciones del autor, las anotaciones al final del relato, las cartas, los telegramas que se entremezclan entre la narración de Capote, están al servicio, exclusivamente, de la historia, del relato que se quiere contar. Se trata de una obra pensada al detalle. No en vano, en el prefacio del volumen que recoge todo, Música para camaleones, —que con ese nombre envuelve a la crónica, a los cuentos iniciales en juego con la realidad, con la experiencia real, y a las conversaciones y retratos del final puramente realistas—, Capote escribe sobre su método, sobre su formación como escritor, y su manera de alcanzar la celebridad. Lo hace sin pelos en la lengua. Habla del esfuerzo, del sacrificio, del látigo, que el autor norteamericano se impone en sus escritos desde los 8 años. Y al lector le queda claro que cualquier texto de Capote no se entrega a la improvisación.

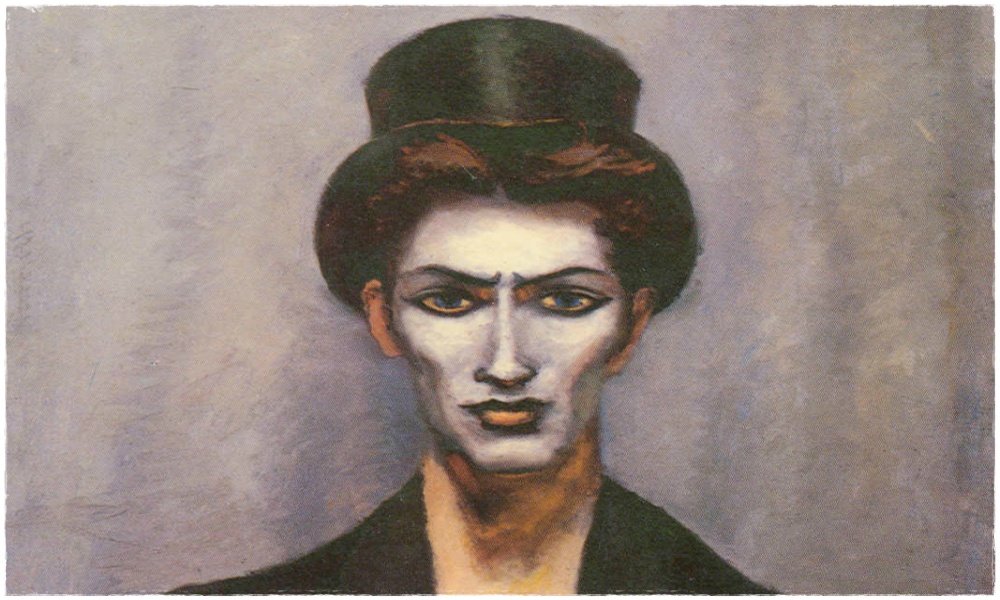

Tampoco lo hace “Ataúdes tallados a mano”. En esta crónica se cuenta una secuencia de crímenes, en principio inconexos, pero a los que Jake Pepper, un policía amigo del cronista, quiere poner nombre y apellidos en la figura de Robert Quinn, un conocido y poderoso ranchero en una “ciudad de un pequeño estado del Oeste” de los Estados Unidos. La magnífica forma en que Capote construye la trama, la manera sublime, sutil, en la que recupera un recuerdo en su primer encuentro personal con Quinn, —que lo va a caracterizar para el resto de la narración hasta el final—, o el sobrecogedor perfil que hace de Juanita Quinn, la esposa, no son los elementos más destacados de los que quiero hablar en esta, la nota final de la serie, pese a su brillante resolución formal. Ni siquiera quiero hablar de la polémica en torno a la veracidad de la historia que revelaron los periodistas Peter y Leni Gillman. Descubrieron que no existían registros de una serie de crímenes como los que se describen en la crónica, al menos, una serie de asesinatos conectados. Y se encontró algún caso similar, pero muy distinto en cuanto al número de víctimas, resuelto por Alfred Dewey, el inspector que llevó el caso que se narra en A sangre fría, amigo de Capote, por lo que hoy en día se considera que es una ficción.

De lo que desearía hablar, en cambio, es del punto de vista. A sangre fría es el paradigma de la crónica objetiva, con un narrador completamente escindido de la acción, aunque todos sabemos que está ahí, que es Capote y que está tomando notas continuamente de los detalles, de las conversaciones, de los rasgos de sus personajes con los que se entrevista. Así lo vendió el mismísimo autor a los medios. Sin embargo, “Ataúdes tallados a mano” es todo lo contrario. El cronista no solo está presente, sino que es uno de los personajes principales del relato que, además, nos muestra el poder de autodestrucción que lo caracterizó en los últimos años de su vida. A través de sus ojos contemplamos la acción, gracias a sus oídos escuchamos las otras voces. Todas nuestras sensaciones pasan primero por las suyas. A sangre fría se publicó en 1966, después de 6 años de arduo trabajo. “Ataúdes tallados a mano” lo hizo en 1980. Más allá de la anécdota, la decisión del punto de vista esconde algo más, la posibilidad o no de que una sociedad acceda a la objetividad. Eso solo es posible desde la justicia, desde la atalaya que supone la ecuanimidad, que permite al cronista subirse allí arriba y describir la sociedad desde su puesto, como uno más, con su arte al servicio de esa objetividad, de esa ecuanimidad. Parece que en 1980 Capote adolecía de la seguridad que desarrolló en la década de los 60 del siglo XX. Ese punto de vista asume nuestra naturaleza imperfecta, como bien sabe Carrère que, en El adversario, otro libro narrado desde el yo del cronista, lleva el análisis de esa naturaleza hasta cotas muy altas. O, como bien saben los cronistas latinoamericanos que, como dice Martín Caparrós en Lacrónica, llevan el carácter autobiográfico de la crónica en su mito fundacional, en las primeras crónicas de Indias. Se trata de una literatura para camaleones, narradores que se transforman, que mutan con el paisaje, y que deberían sumergirse más a menudo en el crimen, en el policíaco de no ficción, como componen, muy bien, por cierto, Leila Guerriero o Selva Almada. Manos a la obra. Hay trabajo por hacer.