In the midst of life we are in death, etc!

Sweet and Tender Hooligan, The Smiths

Senos redondos bajo el hábito azul de la congregación de las hermanas de la Inmaculada Concepción de Castres. Unos pechos entregados a la gravedad por la ausencia del sujetador, sólo la fijación que el hábito les profería. Votos de pobreza, se dijo, cuando dejó de utilizar ciertas prendas redundantes en su atuendo de misionera de la caridad celeste. Oraciones de miseria, castidad, obediencia y pechos macilentos, era lo que le habían dejado las misiones por Senegal ,Gambia y Gabón.

A sus cincuenta años aún tenía unos senos dignos para la perversidad, elípticos, nobles, pero ligeramente extenuados. Amplios pechos que le habían traído tantos problemas con los baghame; unas ubres mamadas por la triple alianza, gollerías en los labios de dios, resplandecientes y fijos bajo la estrella de Jacob; ichtus, peces que navegaban hacia las redes artificiales del pescador de hombres. Sintió pena por sí misma.

Comenzó a desabotonarse la túnica, deslizó los dedos afilados por los botones cubiertos de una tela erosionada, un azul escaldado por el sol y las miradas movedizas de los arrepentidos, aquellos que encontraban en ella el dilema de la pasión, la exaltación por su figura o el ímpetu por Cristo. Armonizaba la desnudez de su torso con la lectio divina del veintidós de junio: me pondré en camino y volveré a mi padre. El frío bonaerense le petrificó los pezones que apuntaban ya hacia el espejo decimonónico, aquél que concernió en un pasado a la Parroquia de Nuestra Señora Madre de los Emigrantes, una lámina antigua y barroca que había proyectado tantas veces la vanidad de los sacerdotes en el barrio de La Boca, y que ahora revivía los salientes verticales y pardos de la devoción, tetillas erizadas, nunca oteadas por el hombre y sólo el tiempo, períodos de ausencias, eclipses de cobas y polillas, aréolas aguzadas como cruces de Malta o de Santiago. Cubrió ambos con una venda podrida y miró por encima del cristal, eran los ojos piadosos de Santa Emilia, una efigie de la hermana de la caridad que la había acompañado desde su conversión.

La centralidad en Dios y en los pobres, vida común, espiritualidad, servicio y un rostro sin expresión. El estómago encarecido de todo. Los pechos rendidos, lastre por ser todo cuerpo, vísceras y no hálito. Un cuerpo, un templo depuesto a la incuria, pero no al deterioro. El hambriento pide dignidad no limosna. Había estado en regiones donde comer dolía más que abstenerse; la carestía, el tormento y la hambruna encarnaban una culpa difícil de tragar. El ayuno disipa las nubes de la concupiscencia, apaga el fuego de la lujuria y enciende la verdadera luz de la castidad; quizá por eso su cuerpo se encontraba en tan buen estado: nula grosura y total angustia. Pero en la Argentina todo era bastimento, apestaba a cabra todo el tiempo, a comino y a empanadas, a miseria inmigratoria. Buenos Aires no era precisamente un campo desierto en la África Occidental donde Jesucristo representara un Oasis prodigioso, sino una zambra de hedores irritantes, de Malbec y balónpie.

Una constitución ajada por la miseria seguía envuelta en los vestidos de la monja, su visión se encontraba en otra parte, una mirada perdida, lejos, muy lejos, en Senegal posiblemente, donde socorría a las mujeres que habían sufrido de escisión sexual o velaba la hambruna en la etnografía africana, tratando de erradicar la subalimentación crónica de las comunidades; ella y tres hermanas más, sembrando trigo en la tierra muerta. Una ilusión nonata, un suceso que no llegaría nunca sino con la imagen de la expiración acechando los pueblos de Bateke, Galoa y Enenga.

¿Qué hacía en Buenos Aires? me pondré en camino y volveré a mi padre, refrendaba. Había concluido su trabajo en Villa Basura, allá en Corrientes, catequizando a los migrantes internos, los hijos de las domésticas cobrizas, enamoradas todas de italianos xenófobos y de una cumbia etílica. Se sintió de pronto segura en el Barrio de La Boca, lejos del extrarradio y de la histeria del sonido, compartió una hostia con un roedor, una rata de alcantarilla. Comulgó.

Yo que fui a la guerra, que jugué al fútbol, aprendí a saber aceptar sin quejarme; a no resignarme, a trabajar para saber lo que cuesta ganar un metro en una cancha en completo silencio, y lo que es perder diez y un gol por no saber callar, decía Curtis en un bar para refugiados, mientras veía en el televisor la Copa del Mundo, descalificando como si fuera el técnico inglés Bobby Robson las novatas rabietas de Olarticoechea, el número dieciséis de la selección albiceleste; ahogaba sus arranques en pintas quilométricas que le servían en el Pueyrredón.

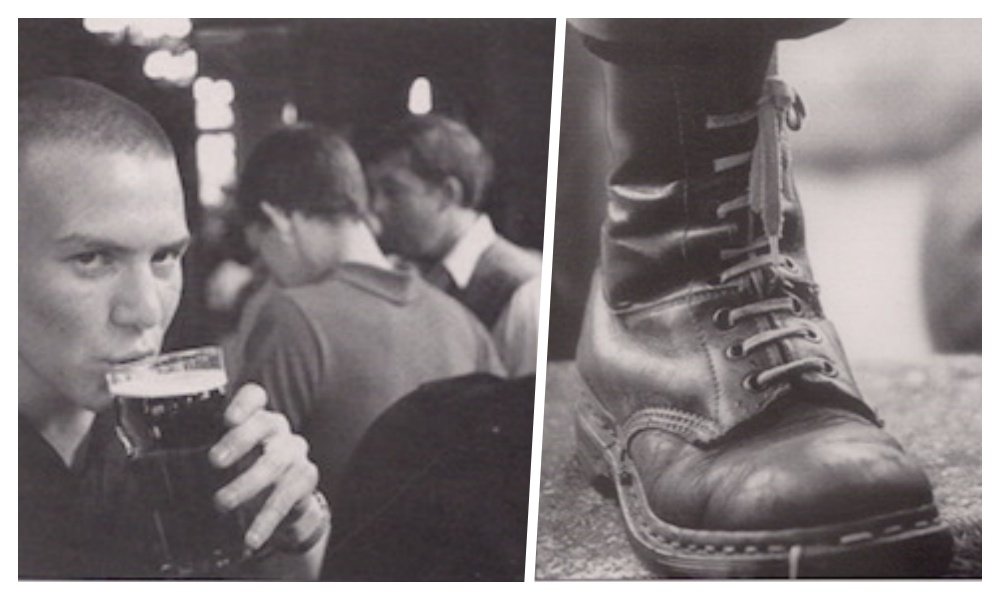

Curtis importaba calzado londinense a Baires; un pequeño negocio que había ido en aumento, en parte por la música que ya se generaba desde los ochentas con bandas como Mal Momento, Doble Fuerssa y Flema, productos que adoptaban sus adeptos, y los hinchas del Boca Juniors, agitadores que anhelaban el calzado de los skinheads británicos.

Había crecido en el este de Londres, su pasión por el Inter City Firm —la banda de hooligans del West Ham United— era ciega. Curtis reaccionaba a todo con ímpetu, seguía a la perfección la furia y la velocidad con la que los Trenes InterCity los desplazaban por las ciudades inglesas, a donde su equipo acudiera como visitante. Un hincha que podía incendiarlo todo a su paso, incluyendo el Olímpico de Londres. Obrero al servicio del balónpie, en contra de todo color ajeno al de The Hammers y al de su piel, a los preceptos vandálicos de su barrio; todo cabezas rapadas, pupila zarca, calzado púrpura, estilo envalentonado con Guinness, éxtasis y violencia.

El inglés era uno de los tantos desertores de la Paiklands War que no pudieron salir de Buenos Aires. Lo habían mandado como avanzada a las Islas Sándwich en el Primer Batallón de Regimiento de Paracaidistas del Ejercito Británico. El archipiélago en medio del océano atlántico se asemejaba en un principio al mismísimo paraíso, pero al paso del tiempo y el aburrimiento, ante la escasez de la flora y la nula fauna, la isla se convertía en un infierno, un partido de fútbol sin gol, un cielo nublado sin pólvora, un lugar donde los orines se solidificaban al hacer contacto con el suelo y los mocos se convertían en granito, si tratabas de quitártelos se te venía completa la nariz, ahí la dejaría Lydon, que tras llegar en barco había perdido por completo el cartílago: —ahora se unta la coca en las encías, resuena Curtis. Sus días en la guerra fueron como estar parado en un nirvana volcánico, se sintió como un astronauta en la tierra, enviado por su país al culo del mundo para izar una bandera que nadie advertiría. ¿Qué había visto la Thatcher en ese cubo de hielo?: viento y desolación, el té vespertino de todos ingleses.

Curtis hacía inmensas caminatas a solas por el suelo nevado que él imaginaba como largas moquetas blancas colocadas a su paso por militares y manos divinas. La valentía podía estar en duda, no la vanidad, en los soldados el amor obsesionado a la nación los hace creer que la vanidad es una virtud, y la virtud un arma. Decir que estuvo en la guerra sólo era un tecnicismo, aunque le gustaba alardear sobre la matanza de decenas de argentinos desarmados y desnudos, no sería así, su paso por la guerra fue un solitario deambular cotidiano sobre una alfombra de nieve, rifle inútil al hombro y una canción de Chaos UK en la garganta, haciendo merma día y noche en su cabeza, un himno masturbándole el pito frente al horizonte, de cara a los cráteres que emergían desde lo profundo del agua en la tierra de nadie, donde su semen de desertor nato quedaría para siempre congelado en la nada.

Lo que la tenía ahí, confinada en esa alcantarilla con camastro —un hoyo disfrazado de alcoba al sudeste de la ciudad— no era el hambre que se propagaba como una enfermedad por todo el barrio, ni la insigne pobreza que crecía como un afluente en el Riachuelo; no eran los descendientes analfabetas y agnósticos de las sirvientas, ni la incredulidad ignota en ellas, su calentura por los extranjeros en aquella casa desaparecida; no era la misericordia ni la fe puestas en las zapatillas del Pelusa, ni sus ciervos, sus iglesias a punto de construirse sobre una fe de idiotas, sino el incremento de los fieles de Santa Emilia alrededor de La Bombonera. Germaine Sapèney el mismo Karol Wojty?a la habían mandado hasta ahí, arrojado, para fundar escuelas, hospitales y obras parroquiales; una sociedad perdida en el balompié necesitaba de un santo más poderoso que el gol, decía el Papa, sin embargo, en el futuro expresaría a la prensa lo contrario: “El fútbol es la cosa más importante entre las cosas importantes”. Se requería de un milagro más para canonizar a Emilia, pero a la misionera el tiempo se le convertía en herida, una yaga en el estómago que ni siquiera el hambre en Senegal supo lacerar, no como ese tiempo congelado, el tiempo de espera por un milagro, el de Emilia, el de ella, el de la Inmaculada Concepción de fervor azul y mentiras blancas.

Golpearon a su puerta, le dijeron que había ocurrido al fin, que Emilia se había dignado, que bienaventurada era su aparición y santo su milagro. Emily tenía apenas nueve meses, jugaba con el cable de un ventilador cuando puso su dedo en el enchufe y recibió una descarga eléctrica, se le encontró minutos después paralizada; un paro cardiaco, ni pulso ni respiración, el padre de la niña no lo podía creer, —Qué quieres que haga, tu hija está muerta, decía el doctor. Lo intentaron todo, trataron de reanimarla durante una hora cuando lo normal son veinte minutos. Regresaría el pulso, con él vendría la paraplejía. Una novena a Emilia de Villeneuve hizo que Emily se desarrollara en los siguientes días como una niña normal.

La misionera salió a su encuentro, había barras en las calles, ultras de La Boca y la Selección Nacional, un radical festejo albiceleste. A pesar de la oferta de algunos senadores ingleses de no disputar el partido porque era necesario romper cualquier clase de relación, incluso la deportiva, Argentina rechazó la propuesta porque para ellos ese juego representaba una revancha. Curtis se había sensibilizado con el God Save The Queen, el odio rehervía su sangre; refrescaba su bilis con sendos tragos de cerveza inglesa. Las manos tensas, las de un hooligan en la casa del enemigo. —Qué situación más denigrante, se decía. No había un solo ICF en el bar para rociar con cerveza y flujo salival a los petes, para vejar al pueblo sudamericano en su propia mierda como lo había hecho dos años antes en las Islas Malvinas, para aprovechar el descanso y agredir a las gradas, que el juego más violento y brutal se diera ahí, no en la cancha, pero sobre todo, en el bar Pueyrredón. No era la primera vez que Maradona utilizaba la mano para conseguir un gol, ese arte ya lo había practicado en Italia, no obstante, el mundo entero se rendiría ante la jugada más visualizada de la historia, la de un payaso que llegó desde algún circo recóndito para dejar en el camino a todos los ingleses habidos y por haber, incluyendo a Curtis, cuya furia ascendía como la espuma en las pintas, como el grito colérico de una porra entera, una ola de odio allá, lejos, en el Estadio Azteca, una furia ciega, un gol que se le había metido en lo más profundo de su cabeza, en la red de sus sentimientos y sus inseguridades, al fondo de su orgullo y no en el arco de Pumpido. Un gol que lo había vuelto loco, un movimiento circense, un primate oscilando la mano, una majadería, un cuadro fullero frente a la digna estirpe de los caballeros ingleses y su juego fino. Cólera, mucha cólera, una represión aguda por no estar en casa o en el Azteca, defendiendo la bandera, el honor, un deseo, el de romper el mundo por la mitad y acabar con ese acento ridículo del sur, el sonsonete que gritaba victoria en los gaznates de miles de argentinos en un vergonzoso dos a uno.

En suelo azteca los hooligans comenzaron a insultar y a violentar, pero la barra argentina respondió al momento, una barra conducida por el “Abuelo”, jefe de la Doce Boquense. Se sumaban también las barras de Chacarita y Estudiantes, además de un grupo de exiliados políticos provenientes del peronismo, todo televisado por el Canal 7 de la televisión pública argentina. A esa fuerza de choque se le agregaban una cincuentena de escoceses advenedizos, motivados también por el odio más ancestral a Inglaterra. Los hooligans ingleses habían arribado a suelo azteca con ese famoso prestigio de salvajes que se habían ganado en recientes incursiones criminales por Europa. Para ambas barras esta era una cuestión de honor y la colisión era inevitable.

Curtis se avivó, entonó el Dios salve a nuestra gloriosa Reina una vez más y salió al encuentro con el enemigo. —Asesinaré al primer azul que vea, gritó escupiendo la Guiness y toda bilis. Cubrió los tirantes negros con su chamarra de batallón y salió a la calle, entonces lo descubrió, en el famoso Caminito, a su adversario, persignándose por haber ganado un partido pero no la guerra. Se hizo de la navaja en su bolsillo, ¡shhhuntt! al pecho de la mujer, senos rendidos, dados a la gravedad, macilentos; un tronido y después el aire, un balón de fútbol achicándose. Dulce es la palabra en sus labios, noble el diseño de su corazón. Bota inglesa, roja, Cherry Red Smooth. Dr. Martens sobre la cara nívea. Una boca reventada, un diente disparado, asteroide remontando alrededor del continente americano. “Made in England” indicaba la suela una y otra vez sobre el rostro y que Dios salve a la Reina, que la haga victoriosa. Suspensión neumática, suelas rebotantes, un diente más y la nariz fragmentada, un balón despejado. Resplandecen como alas de paloma los vestidos de su majestad. Ribetes y costuras de color amarillo, nudillos sangrados, la ira que es energía, una misión malgastada, las Malvinas son de Inglaterra, vapores fríos, cráteres emergiendo de la piel, furia volcánica y un cuerpo tirado sobre la alfombra imaginaria de todo inglés. Mira, aparece su cortejo, delante de él camina la justicia. ¡Milagro! Una deprecación, un saque de meta, la cabeza inflamada, hábito amilanado, sirenas acrecentándose como el grito en los estadios, una ultima patada, flebotomía, crúor, sangre desembocada, sajadura, sangre azul sobre la moqueta inglesa, sangre azul sobre el mundo que en la furia encuentra su descanso.

Adelanto del libro La Mirada Perdida