*

Tampoco funcionó el martes pasado así que no debería haberme tomado por sorpresa lo que pasó hoy. Me imaginaba la apatía del resto de la clase y hasta toleré el tono ausente de la profesora al analizarlo. Pero el comentario de Marina me descolocó. Frío y sin ninguna piedad. Fue al hueso y me hizo daño. Dijo que no se entendía qué era lo que yo quería contar, si el viaje de una pareja a Marruecos y su desintegración amorosa, o todo era en realidad una sátira de los prejuicios con que imaginamos a la cultura musulmana del norte de África. Con un gesto agrio en la cara repitió esto último y la profesora desde su silla asintió dos veces. Supongo que me lo merezco. Estoy segura que Marina notó mi falta de honestidad cuando exageré al elogiar el cuento que leyó hace más de un mes. Lo leyó con esa voz grave que tiene y no pude resistirme a los poderes de esa voz. Pero su cuento era bastante obvio y simple. Sonaba a un sueño a medio borrar de una Atwood en miniatura criada en el suburbio más rico de Chicago. En el relato había una ciudad estado donde las mujeres que desafiaban a la ley patriarcal terminaban como alimento balanceado de las vacas que, a su vez, eran comidas por los demás ciudadanos en enormes banquetes donde celebraban a sus fundadores hasta que todo se empezaba a derrumbar por una enfermedad degenerativa que la carne transmitía. La acción transcurría entre antiguos mataderos y un lago gigante, desmesurado, donde casi todas las calles tenían nombres polacos, había iglesias abandonadas y poco atractivas, y un tren elevado que cruzaba el paisaje siempre de noche para aprovechar el contraste de los rascacielos. Marina me gusta mucho y no podía decirle lo que pensaba porque lo único interesante de esta clase es que puedo pasar el tiempo con ella. Si me invitara a su departamento sería incluso capaz de escucharla leer los avances de su nueva novela sin interrumpirla. Pero el camino de la adulación no me está llevando a ningún lado. Hoy fue un día olvidable por haber tenido que leer frente a tantas caras adormecidas. No los culpo porque yo también me aburro cuando leo en voz alta y cada vez que estoy en la mitad de un relato sé que no avanzo sino que floto en una deriva de apenas 15 minutos sin siquiera escucharme lo que voy leyendo. Es el segundo ejercicio del semestre en el que tengo dificultades. Mañana tengo cita con la profesora a las 9:15, el tiempo justo para salir de la pileta, desayunar algo rápido e ir a su oficina.

*

Llego puntual, con olor a cloro en la ropa pero mi pelo está seco. Ella lo nota y me pregunta si estoy en el equipo de natación o en el de salto. Cuando le cuento que trabajo en el natatorio, que no soy atleta y que ni siquiera tengo una conexión personal con el agua, que solo hice el curso de guardavida hace dos años y que eso me permite trabajar porque apenas puedo pagar el dormitorio y la matrícula de la universidad con lo que me dan mis padres, percibo en su rostro un cambio producto de la decepción. Pero igual le cuento que tengo asignado el primer turno de la mañana, de 6:30 a 8:30, y que paso casi todo el tiempo sentada en esa silla alta y rígida desde donde puedo ver, como un panorama, a las personas que vienen a nadar a diario tan temprano. No son muchos y hasta ahora, por suerte, no tuve que rescatar a nadie. Mi broma pasa desapercibida pero no mi indiferencia por el agua. Ella toma la iniciativa. Me cuenta que en su alma mater nadaba 6 días a la semana y que en el último año decidió dejar a un lado la natación por la escritura. Y que no se arrepiente porque en el agua era bastante lenta, bromea, y yo sé que habla del premio nacional que ganó con su último libro. Después empezamos a hablar de mi trabajo en clase. El tono de la reunión no cambia. Yo trato de explicar lo que escribí y qué es lo que espero del seminario. Ella dice que lo entiende, pero enumera otra vez los problemas que encuentra en mis cuentos. Después sugiere lecturas, me pregunta qué otros cursos de escritura creativa tomé, me recomienda cambios en la rutina diaria de trabajo y que explore la posibilidad de acercarme a otra persona de la clase para compartir las experiencias. Por último me recuerda que tengo hasta octubre para dejar la clase y así evitar que la nota baja afecte el promedio general del semestre. Le digo que no quiero dejar la clase y que escribir es una de mis pasiones desde la adolescencia. No estoy siendo del todo sincera, pero por primera vez en el semestre creo que elegí las palabras correctas frente a ella porque ahora la veo dejarse caer sobre el asiento y girar de golpe en mi dirección. Estamos por primera vez en la mañana las dos mirándonos a la cara. Confesarle que solo me quedo en la clase por Marina no es una opción así que estiro la mentira con cuidado y sin bajar la vista me animo a nombrar dos escritores que sé a ella le fascinan y que tuvieron a lo largo de sus vidas dificultades similares a las mías. Termino la escena diciéndole que no puedo dedicarle a su clase el tiempo que exige por razones de dinero. Menciono que estoy buscando un segundo trabajo, además del de la pileta. Una opción sería algunas horas por la noche en la biblioteca en el período de exámenes donde el edificio permanece abierto las 24 horas. Habrá silencio y tiempo para escribir.

Gira la silla otra vez y se queda en silencio mirando hacia el escritorio. Va a darme otra oportunidad, me dice. Será un ejercicio de escritura simple. Nada de relatos de viajes por tierras exóticas ni reflexiones metafísicas aprendidas el semestre anterior. Pero, me aclara, será indispensable que yo obtenga una buena calificación con esta tarea para poder aprobar la clase. Sin esto no hay crédito y sin crédito las cosas se complican. Me pide dos cosas. Primero, me aclara que tengo que llevar un cuaderno de notas, algo así como un diario personal pero que no necesita ser íntimo donde yo anote el progreso de mi escritura. Le confieso que ya escribo uno desde hace dos años, y me explica que puedo usarlo como base del proyecto a la manera de un banco de pruebas donde dejar testimonio del ejercicio. Si quiero puedo presentar el diario junto al proyecto final que será lo único que ella va a evaluar, lo otro solo le servirá para ver el proceso creativo desde otra perspectiva. Luego me pide que encuentre un objeto y me dedique a escribir sobre él en el diario. Ella espera que esto funcione como un paso previo a la escritura, un estudio, como hacían los pintores del Renacimiento, antes de trabajar de forma exclusiva en el cuadro que le había encargado un mecenas. Nombra a tres tipos que no conozco. Los tres suenan a italianos pero no me animo a preguntar. El objeto puede ser una cosa cualquiera que funcione como un puente entre mi deseo por ser escritora y mi vida cotidiana, con mi rutina semanal, con el mundo más cercano acá en el campus. Un objeto, repite con las manos apoyadas en el escritorio y su cabeza surgiendo desde abajo con las cejas más tensas que he visto en mi vida, que tenga la capacidad de contar mi historia, porque en mi historia, seguramente, también hay cosas que merecen ser contadas. Me sugiere dos lecturas que puedo encontrar en la biblioteca pero cuando observa cómo escribo el apellido del segundo autor promete enviarme los textos por email luego de nuestra reunión. Uno de los dos no escribe en inglés y quizás forme parte de los artistas italianos que mencionó antes. Me explica una teoría que ellos, en diferentes momentos, desarrollaron sobre la capacidad que un objeto posee para transmitir una idea en manos de un artista con talento. Anoto la frase “correlato objetivo” sin pensar en lo que significa porque me suena a palabra extranjera. Ella sigue explicándome qué espera de mí con este proyecto mientras yo me distraigo al ver las fotos que cuelgan de las paredes de su biblioteca. El señor mayor que la abraza en la foto no parece su padre. Lleva unos lentes con un marco oscuro y un saco de tweed con parches en los codos. La corbata es extrañísima y detrás de ellos dos posando hay rascacielos vidriados de esos que no abundan en esta parte del país. Casi superponiéndose sobre esta imagen hay otra foto donde ella está abrazada también a dos perros enormes mientras un gato mantiene distancia desde una mesa con vasos y botellas. La profesora está sentada en canasta sobre una alfombra persa y los dos perros buscan lamerle la cara en el momento mismo de la foto. De la pose del gato se deduce que llegó a su casa mucho después que los perros. Salgo de las fotos y veo que tengo mi mano apoyada sobre la libreta donde tomo notas. La profesora comienza a despedirse. Cuando me preparo para salir de la oficina noto una mancha levemente de azul en la parte baja de mi palma. Me muevo hacia la puerta. Ella me saluda desde su escritorio con esa sonrisa severa dibujada en la boca. Camino exhausta por el pasillo y me gustaría poder dormir la siesta. La clase de álgebra empieza en 30 minutos y frente al salón hay un banco que siempre está vacío y pienso aprovechar

*

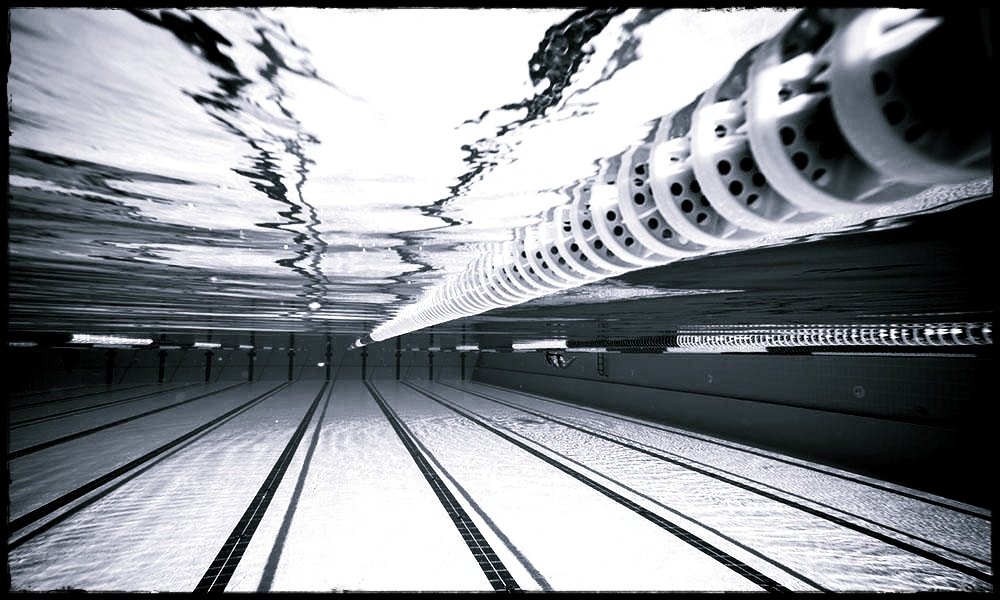

No llueve y llegué en menos de 15 minutos caminando desde mi habitación. No hay nadie en el campus despierto tan temprano. En el estacionamiento del natatorio el único auto es el de mi supervisora Betty. Ella es la única persona con las llaves del edificio. Betty se sienta todas las mañanas detrás del mostrador y desayuna una café con una barrita de cereal mientras escucha música a todo volumen. Su música, como le gusta decir cuando conversa con los demás empleados en el descanso del almuerzo, es una música para antes del amanecer. Para mí es distinto, es el mismo estilo de música que adora mi madre pero admito que Betty tiene una mayor inclinación por las baladas de soft metal. Cuando entro la veo hoy también, con su pelo rubio corto, el flequillo prolijo un centímetro por encima de sus ojos y la camiseta del equipo de natación con el logo de la universidad bordado en el pecho. A esta hora, cuando está sola, es una versión un poco menos ruidosa de la que voy a volver a ver durante el resto de la mañana. No va a volver a tener control sobre su música. Camino hacia la pileta y las luces están ya prendidas. Betty, claro. Es poco lo que tengo que hacer a esta hora y sin embargo prefiero llegar 30 minutos antes del inicio de mi turno. Me desvisto en el baño que hay junto a la oficina vidriada del entrenador del equipo. Todos los que trabajamos acá usamos ese baño porque preferimos evitar los vestuarios donde se cambian los que vienen a nadar. Sobre el traje de baño uso una camiseta vieja y estirada. No pienso mojarme así que no hay problemas. Guardo la ropa en la mochila y camino hasta la silla blanca donde me voy a sentar por dos horas seguidas. Mis cosas se quedan en la base de la silla. Antes de subir por la escalera de madera comienzo con la rutina. Lo primero siempre es encender los ventiladores que están en los extremos de la pileta para que el aire se mueva y la humedad al menos se disperse. Después ordeno los andariveles. Divido el rectángulo de agua en 10 líneas rectas a lo largo de toda la piscina olímpica. No tengo ni que poner los pies en el agua para hacerlo salvo mojarme un poco las manos. Uso una máquina que se parece a un carretel de hilo gigante donde se enrollan las sogas con sus boyas. El resto lo hace el sistema hidráulico de poleas. Me aseguro de enganchar la primera de las boyas a través del cable y presiono el botón verde en el panel de la máquina. Todo se empieza a mover lento, la boya y el cable flotan desde la parte más profunda y se desplazan en el agua hasta llegar al otro lado. Yo camino afuera por los bordes, siguiendo el ritmo terco de la boya y el cable. Llego antes, tengo el tiempo suficiente tiempo para esperarla arrodillada del otro lado de la pileta y asegurarla al gancho que está sobre la pared. Después solamente necesito pasar el cable con su boya por el segundo gancho y formar el siguiente andarivel. Son 10 largos en total los que camino. Luego de eso, reviso los vestuarios. Están pulcros, tal como los dejaron los del servicio de limpieza anoche. El primero que repaso es el de mujeres porque está en el otro extremo de la pileta, así que cuando termino de verlo, rodeo otra vez el agua y voy hacia el de hombres que esta apenas 15 metros de mi silla. El agua de los inodoros es azul y me divierto viendo la forma extraña de los mingitorios junto a las duchas donde solo se bañan los profesores. Salgo de ahí y el olor a amoniaco deja paso al de cloro que sube desde la superficie del agua. Busco el termómetro que está sobre la puerta y veo que la calefacción funciona sin problemas. No necesito más que la camiseta para cubrirme. Por fin me siento ahí arriba y me pongo a esperar la llegada de los nadadores.

No tardan en aparecer, uno a uno, puntuales como si fueran participantes de un rito privado que ya perdió todo sentido. No se hablan ni muestran interés en conocerse. Son siempre 4 en total en este horario, una mujer y tres hombres. Las únicas veces en que este paisaje se modifica es cuando, una vez al mes, hay una reunión de un grupo de exalumnos de la universidad. No son más que una larga fila de culos viejos que juegan al vóley en la parte playa de la pileta, gritan y se emocionan cada vez que anotan un tanto. Pero los demás días transcurren en calma. La mujer es la primera que pasa delante de mi silla y me saluda. Deja la ropa y la toalla siempre en el mismo lugar. Sale del vestuario preparada para el agua, con la gorra plástica y las antiparras puestas. Nada durante 45 minutos estilo libre. Tiene las piernas firmes con las pantorrillas marcadas, la espalda es musculosa y el pecho plano. No hay dudas que nada desde hace muchos años. Los hombres a esta hora son un poco menos predecibles. El segundo nadador es un hombre de 40 años que entra a la zona de piletas descalzo e imagino que es un profesor. Tiene dos tatuajes en el cuerpo. Uno sobre el hombro y otro a la altura del omóplato. Los dos tienen guardas tribales y motivos maoríes. En el de la espalda hay una inscripción que no he podido todavía descifrar, pero puede ser latín. Se mete al agua haciendo un clavado y, sumergido, se mueve rápido. Trata de recorrer todo el largo bajo el agua pero nunca lo logra a pesar del esfuerzo físico. Cuando su cabeza reaparece cruzando la marca de la mitad de la pileta hace un ruido notable para volver a respirar con normalidad, como un mugido de un buey. Tose también y escupe agua hacia los costados mientras flota en el centro del rectángulo celeste. Nada muy mal, desplaza mucha agua con sus patadas y cambia de estilo sin ritmo ni plasticidad. No sabe hacer el rol y cuando termina un largo saca la cabeza, flota unos segundos, gira el cuerpo, alarga su mano, toca la pared y se da impulso con sus pies. El tercero es un poco mayor que el de los tatuajes. Saluda con una sonrisa distinta cuando me ve en mi silla, usa lentes y por las pocas palabras que intercambié, pude notar un acento extranjero. Un h siempre muda y una forma de terminar las frases como haciendo una pregunta. Me lo imagino francés. Usa shorts diseñados para la playa y no para el ejercicio. Los lentes tienen el marco muy delgado y los acomoda con puntillosidad sobre las toallas. Nada de una manera poco habitual. Es el único que entra al agua usando la escalera lateral y flota desde ahí hasta su andarivel. Avanza en el agua haciendo una brazada incompleta, como si fuese a nadar estilo crawl pero de repente se arrepintiera. Mantiene la cabeza de costado, una oreja sumergida y el resto de la cara por encima de la línea del agua; el cuerpo lo lleva en posición lateral todo el tiempo y se impulsa con el movimiento único del brazo izquierdo. Nada lento y arruga la frente cuando se esfuerza. No pasa mucho tiempo en el agua pero cuando sale lo hace con una mueca de placidez. El último nadador de las mañanas es el más viejo. No mide más de un metro 60, es calvo, parece tener un bigote delgado y descolorido, pero hay días en que desaparece de su cara. Tiene los ojos claros y saltones. Camina muy lento. En el torso sobresalen dos cicatrices. Una recta sobre el pecho y la otra, curva como el filo de una hoz, le cruza la panza y termina debajo de la tetilla. Son marcas de alguna cirugía que coinciden con el ritmo exasperante con el que se mueve. El viejo parece alguien que ha tenido un accidente cerebral que lo paralizó por un tiempo y ahora tuviera que enseñarle a todo el cuerpo, pero en especial a cada uno de sus miembros, cómo era caminar. Cuando sale por la puerta del vestuario lo veo venir hacia mi lado dando dos pasos cortos y deteniéndose para tomar aire o impulso y seguir su trayecto. No le sobra la energía para saludarme, tan solo levanta una de sus manos para apoyársela en la frente y no decir nada, mientras delante de mi silla vuelve a dar los dos pasos que lo depositan 40 centímetros delante. Pero en el agua el viejo se mueve distinto. La forma en que entran sus brazos, el rítmico rotar de su cabeza y el murmullo líquido de sus patadas tienen una gracia que el profesor tatuado no va a alcanzar jamás.

Ellos ahí adentro se mueven y trazan líneas fijas que yo acá arriba estoy tratando de conectar sin mucho éxito. No necesito mirar el reloj para saber que en 5 minutos llegará mi relevo cuando veo al francés pasar mojado y sonreírme antes de desaparecer tras la puerta del vestuario.

*

No hay caso, no puedo encontrar el objeto. Tengo a mis 4 nadadores, las poleas con sus boyas y hasta la puerta del baño del entrenador, pero nada sale como lo había previsto. No puedo escribir una sola oración sobre esto que suene honesta. Vuelvo a entrar a estas notas, día tras día, como entro al natatorio, sin saber si lo que me mueve es el deseo por encontrar al objeto ya escrito o es una superstición más, una rutina como la del francés dejando los lentes sobre la toalla o la mujer saliendo del baño con las antiparras puestas.

El resto del día transcurre sin demasiados cambios. En la clase pasó el período de mayor estrés para mí porque desde ahora hasta el fin del semestre solo tengo que escuchar lo que los demás leen. En cada encuentro semanal aprovecho para hacer dos o tres comentarios mientras estamos todos sentados en un círculo. Marina en diagonal casi sobre la puerta del salón. Ha llegado tarde a los últimos cuatro encuentros, apenas dos minutos, pero su entrada interrumpe la conversación. Se queda después de hora para conversar con la profesora. No sé si habla de su proyecto final o se está excusando por su tardanza. De todas maneras, la profesora no parece sentirse contrariada por este repentino cambio en la conducta de Marina. A mí tampoco me pregunta sobre el avance de mi proyecto. Está en mis manos hacerlo y debo ser responsable. El domingo hay una fiesta en la casa de uno de los estudiantes de la clase. Andrew. Dice que quiere ser poeta y músico. Es de Columbus, Ohio y antes de estudiar acá vivió en Oregon. Lee sus poemas en un tono un poco afectado y está un poco enamorado de la aliteración, aunque escupe cuando levanta la voz, pero es simpático y es uno de los únicos que mira a la cara mientras los otros leen. En cada cambio de párrafo, de verso nuevo o de metáfora inesperada, él está ahí como un salvavidas, haciendo un movimiento rítmico con el cuello. Puede ser su idea de aprobación o puede haber aprendido a disimular mucho antes de empezar el semestre. De todas formas, invitó a la clase a su casa y podemos llevar a otra persona también. Cuando le pregunté en el pasillo Marina dijo que iría pero no aclaró si acompañada.

*

Betty estaba enferma hoy por la mañana. Estornudaba y tenía los ojos como si hubiera pasado la noche llorando. Quizás pasó toda la noche llorando pero detrás del mostrador sonaba ya la música al mismo volumen. No está mal escuchar siempre las mismas canciones que puedan ocultar tu estado de ánimo a los demás. Betty es, quizás, más inteligente de lo que pienso. Me costó mucho entenderle las órdenes que me daba porque se cubría la boca con un pañuelo de papel, pero no podía ser nada urgente o fuera de lo común. No hay demasiadas sorpresas en este trabajo. Hago lo mismo de todos los días. Sigo el orden de forma automática. Podría hacerlo dormida si fuera necesario. El sonido de los andariveles moviéndose en el agua, mi mochila apoyada sobre la base de la silla, la ráfaga de aire que sale de los ventiladores y la gente que nada. Hoy llegaron dos chicos de mi edad que no había visto antes. Quizás era esto lo que Betty me indicaba. Son deportistas y hacen en el agua ejercicios regenerativos. Deben ser atletas con alguna lesión que les impide entrenar con normalidad. No se hablan fuera del agua y llevan auriculares muy grandes que les cubren las orejas en su totalidad. Ni un sonido sale de ellos. En los pies llevan unas pesas en forma de tobilleras de color negro. La tarea que tienen asignada es simple. Deben caminar en el agua. Flotan en forma vertical en el borde de la pileta y comienzan a mover las piernas y los brazos como si estuvieran dando un paseo alrededor del lago en el campus. La imagen parece carecer de sentido y el contraste con el resto de los nadadores es explícito. Los cuerpos viejos y sus justas con el agua se mueven a mayor velocidad que los dos jóvenes atletas. El hombre de los tatuajes parece querer dar una patada más fuerte cada vez que se cruza con uno de los chicos que si pudieran lo pasarían por encima a gran velocidad como si fueran una embarcación a motor. La mujer ya terminó su rutina y se pierde detrás del vestuario de damas. El francés gira y nada otro largo en su estilo casi burlesco y el viejo empieza su caminata desde el baño hasta la parte profunda de la pileta. Se detiene 3 veces y en total le toma 8 minutos llegar hasta ahí para empezar con su ejercicio. Yo los sigo como puedo pero me doy cuenta que si no los saco de mi cabeza, si no puedo aislarme de esta representación improvisada, de este ballet inconcluso que no precisa de orquesta, encontrar mi objeto va a ser imposible. Cierro los ojos, y comienzo a contar hasta que me pierdo para quedarme quieta, en silencio, colgada apenas del ritmo de mi respiración, cuando escucho unos pasos que se acercan a la silla y es mi reemplazante que me pregunta si estoy bien. Cansada por las clases, respondo tibia, y bajo la escalera sin animarme a mirarlo de nuevo.

*

La peor idea en lo que va del año. Fue un error ir a la fiesta en la casa de Andrew. Solamente a un poeta se le ocurre organizar una fiesta un domingo por la noche. Llegué sola y diez minutos más tarde. Andrew es de los estudiantes que pueden vivir fuera de la universidad. La casa está a pocas cuadras del campus, en un barrio donde se mezclan los edificios de departamentos para graduados con las casas bajas de los pocos trabajadores que todavía existen en esta ciudad. Andrew alquila una casa vieja y poco cuidada con 4 habitaciones, un baño y ventanas en las que ponen en invierno plásticos sobre el vidrio para evitar que se pierda el poco calor que genera los radiadores. Tanto él como sus amigos podrían vivir en un lugar mucho mejor pero les gusta jugar a sentirse pobres siempre y cuando esto no dure más de 4 semestres. En la fiesta estaban todos los compañeros de la clase. También Marina sola. Bebí bastante y no había almorzado. A la tercera cerveza tuve que buscar algo para comer en la cocina. Abrí las alacenas y solo se veían cajas con cereal sabor a canela. Imposible de tragar. Sobre la mesada había una botella plástica de un galón de vodka y a su lado alguien, que se había apiadado de los hambrientos, había dejado una lata de maníes. Fue mi compañera toda la noche. La tuve más tiempo cerca que a Marina. Andrew invitó a otros amigos que no eran de la universidad. Eran mayores y hablaban con un acento diferente al nuestro. Claro que hubo música y más gente se fue sumando a medida que el tiempo pasaba. Fui comiendo los maníes con cuidado para hacerlos durar la mayor parte de la noche. Uno de los amigos de Andrew comenzó a hablarme. Era un idiota y me confesó que era bajista. Me invitó tres veces a que saliera a fumar al porche de la casa. Salí con él solo para poner más espacio entre nosotros. Marina se quedó sentada sobre un sofá conversando con el chico coreano que está en nuestra clase. Afuera, el bajista seguía pesado y se puso peor cuando notó que estábamos junto a otros de sus amigos. Me veían con mi lata de maníes en la mano y me pedían que les tirara uno a la boca. Les dije que tenía hambre y que no iba a derrochar ni uno. El bajista empezó a decir “Peanut Girl” y Andrew sonreía. La botella de vodka circulaba en el porche. Había que hacer mucha fuerza para poder levantarla y servirse un trago. Andrew me ayudó con el primer vaso. Cuando fui a servirme el cuarto, la botella estaba mucho más liviana y podía hacerlo sola. Envalentonada por el alcohol y la poca comida decidí hacer un truco que le veía a mi padre en los cumpleaños. Tomaba la botella con una mano y la ponía en el hombro de un solo movimiento. Desde ahí arriba le apuntaba al vaso e iba dejando caer el líquido sin derramar una sola gota. Mi padre contaba que lo había aprendido cuando estuvo estacionado en Rota con la armada en España pero a mi madre no le gustaban esos juegos porque sabía que al final de la noche iba a tener que dejarlo dormir en el sofá. Los otros me veían subir la botella enorme de vodka de esa manera y celebraban el truco. “Peanut girl sabe cómo servir un trago.” El problema no era servir sino beber como bebí esa noche. A la mañana siguiente tenía que ir a trabajar al natatorio y más tarde ir a clase. Cada vez que alguien aparecía en el porche con el vaso vacío, los del grupo me pedían que le sirviera con el truco. Marina pasó caminando de la mano de otro chico, no era el coreano sino uno más alto y vestido con ropa para ir a misa, y me saludó con su mano mientras yo, por primera vez en la noche, fallaba con mis cálculos y el vodka terminaba manchándole los zapatos al bajista. Dormí poco esa noche en el living de Andrew. Cada media hora un chico borracho me despertaba preguntándome si estaba bien y si quería agua, pero en lugar de irse a la cocina a traerme un vaso, se sentaba en el sofá donde yo estaba, estirándose todo a lo largo hasta quedar en paralelo a mi cuerpo. Hasta borracha como estaba podía entender sus intenciones. “Peanut girl” sí, pero no imbécil. No iba a poder seguir descansando y pasé al baño. Abrí el gabinete y busqué algo para el dolor de cabeza que todavía no tenía pero que iba a tener que soportar en la silla junto al agua. Tragué tres pastillas blancas que parecían semillas de limón, me lavé la cara, me senté en el inodoro y me puse a mear. El baño no funcionaba pero al menos había papel todavía. En el living todos dormían y afuera no se notaba que estaba por amanecer. Caminé en el frío de la todavía noche hasta el natatorio con un gusto horrible en la boca y esperando que Betty no se tardara demasiado para abrir el edificio. Me senté en un banco desde donde podía ver el estacionamiento. El auto de Betty todavía no estaba ahí. Me dormí por unos minutos, muy pocos y me desperté con un aleteo cerca de mi cabeza. Lo que me pareció era un gorrión se mantenía a una prudente distancia. Del auto de Betty salía por el caño de escape un vapor gris a pesar de que el motor estaba apagado. Mi entrada al edificio no fue muy diferente a los demás días. Nos saludamos y reconocí la canción que Betty escuchaba. Bonnie Taylor, qué horror y mi madre. Caminé por los pasillos hasta la pileta. Las luces esta vez estaban apagadas y tuve que volver hasta donde estaba Betty para avisarle. La canción había terminado y Betty con el pulgar hacia arriba me indicaba que ya tenía todo bajo control. Escuché el sonido de las luces prendiéndose en el techo y me sentí mareada, la luz caía como el rocío. Tenía ganas de vomitar pero las pastillas habían funcionado porque no me dolía la cabeza. Fui, como todos los días, hacia el baño del entrenador pero alguien la noche anterior lo había cerrado con llave. Sentí una arcada y el reflujo ácido que subía desde el estómago hacia mi garganta. Me tapé la boca con la mano y pasé por delante de mi silla en dirección al vestuario de hombres. Junto a la zona de duchas vi la puerta abierta de uno de los baños y me abalancé sobre el inodoro. El agua azul se empezó a teñir de marrón con cada vómito mío. Peanut girl. No me mojé el pelo y salvo el gusto pastoso en toda la boca, cualquiera que me viera en este momento no podría adivinar que había vomitado 4 veces. Pero arrodillada giré y me acomodé en el piso. Quedé sentada, apoyando mi espalda sobre la puerta del baño, con mi vista en dirección a las duchas. Y ahí estaba, sola sobre una pared, debajo de la flor de la esquina y apoyada sobre una rejilla lateral. Era el objeto que estaba buscando. La vi y lo supe. Era una silla blanca ortopédica y estaba ahí como abandonada, sin ninguna función todavía, 30 minutos antes de que amaneciera y llegaran los primeros nadadores. Me puse de pie y repasé el inodoro que ya no tenía ninguna huella de mi vómito. Me lavé las manos y la cara ahí mismo. Salí del vestuario de hombres para subirme a la otra silla, la silla alta, desde donde vi llegar a la mujer de espaldas anchas con su gorra de goma y sus antiparras puestas. Me saludó y su voz sonó amortiguada, como todos los días. El resto no lo puedo recordar muy bien.

*

En el vestuario de hombres hay una silla ortopédica que me espera todas las mañanas en el sector de las duchas. Es un objeto fuera de lugar, más cercano a un hospital que al natatorio de una universidad. Es blanca, aséptica, minimalista, liviana, plástica y fácil de esterilizar. Eso dice su fabricante y se me hace difícil contradecir su énfasis. Su nombre comercial es silla higiénica para baño. Su función es permitir al paciente con graves problemas de movilidad bañarse sentado. El inalienable derecho a la ducha de todo ciudadano norteamericano, con sobrepeso o no. Las patas y las agarraderas están hechas de metal y el resto es plástico. Se puede desarmar con solo desatornillar dos goznes. La silla cambia de tamaño dependiendo de quien la use. Por eso cuando la silla es vista de cerca también tiene el aspecto de un objeto mal trazado. Las piezas metálicas que unen el respaldar con las patas distraen al ojo por su brillo ante tanta opacidad blanca. La silla es una cosa diseñada con precisión pero el ensamblaje final le hace perder la severidad primera de la idea. La silla parece estar siempre en proceso de armado. Entre los azulejos del baño parece una criatura servicial y tonta, un perro entrenado para acompañar a niños autistas en camino a la escuela. Pero este sentido de vitalidad se diluye a medida que se analizan otros aspectos porque la silla es, en definitiva, un producto de la ingeniería industrial, una combinación precisa de materiales diferentes a los que se les suma una amalgama de sustancias químicas que resisten los efectos del óxido y las sales. Fue hecha para que las personas, sus fluidos, las medicinas que ingieren y los productos de limpieza se derramen sobre ella, fluyan y la recorran sin afectar la superficie de ese blanco esterilizado. La silla sola resiste fea. La silla es un lugar donde cagarse en paz o largarse a mear sin ningún tipo de vergüenza o culpa frente a otras personas. Sentarse en este objeto transforma o pone a prueba los límites del decoro y la economía de los que miran y de los que se sientan buscando el chorro de agua tibia. Nadie puede quejarse de ver sentado un cuerpo viejo en esta silla porque el objeto está ideado para eso, para que alguien se olvide del lugar que en ese momento le toca ocupar. La silla está hecha para recibir de chorros de agua y detergentes con olor a amoníaco. Las cerdas de los cepillos o las fibras de las esponjas de metal no logran afectarla. La silla es un objeto sin ningún tipo de secreto, está hecho para que los que no se pueden mantener mucho en pie apoyen el culo mientras se bañan. Está hecha para aquellos a los que ya no les importa tampoco mantener ningún secreto.

*

Vuelvo a la silla ortopédica todas las mañanas. Llego al natatorio al mismo tiempo que Betty. Entramos juntas y tiene hacia mí una actitud ambivalente. Por un lado aprueba mi renovado interés en cumplir mi trabajo con puntualidad (si bien no puede imaginarse la causa de este súbito cambio de actitud) pero también ve amenazado su espacio íntimo. La veo incómoda cuando abre la puerta de vidrio y pasamos al hall de entrada. Como llego 15 minutos antes de lo esperado, Betty no puede cumplir con su ritual matinal. No quiero interrumpirla, ella no tiene la culpa de mi repentino interés por la silla ortopédica. Disimulo mucho mejor cada día y no me detengo a conversar con Betty sino que enfilo apurada hacia la zona de la pileta. Cuando estoy entrando al baño del entrenador me parece escuchar el sonido de su música pero no estoy ahí para eso sino para aprovechar los pocos minutos que tengo y estudiar la silla del vestuario de hombres antes que los nadadores comiencen a llegar. Me sorprendo cuando noto que puedo hacer todas las tareas de preparación de la pileta en la mitad del tiempo en que lo hacía hasta antes de encontrar la silla. Paso 5 minutos junto a ella en el vestuario. La encuentro cada día en diferentes áreas de las duchas como si alguien la hubiera sacado a pasear. También la veo en distintas posiciones, caída contra el piso, el respaldar apoyado junto a la rejilla y las patas tiesas hacia el techo como una tortuga muerta. Todo esto añade a la escena una ilusión de movimiento inesperada y por ahí empiezan a meterse las personas. Trato de imaginar quién la usa y de inmediato pienso en el viejo que camina lento. Es mi candidato favorito. Lo veo ahora sentado en el cuadrado de las duchas, haciendo girar la llave del agua caliente luego de calcular la posición de la silla en dirección al chorro de agua. Sus piernas descansan y el vientre arrugado esconde las cicatrices. Lo veo llenarse la boca y escupir, largar un poco de agua también por la nariz y refregarse la cara con la mano enjabonada. Se pasa una esponja por debajo el cuello y se limpia también las axilas. La espuma se le queda pegada en los pelos del pecho. A veces me imagino también a los demás, en diagonal al viejo y su silla, de espaldas ocupan sus lugares como si no quisieran invadir la zona del anciano por respeto o temor reverencial a interrumpir algo que no comprenden del todo. Como me pasa a mí con Betty y su música. Hace dos días me quedé más tiempo del habitual en el vestuario, y tuve miedo cuando escuché unos pasos que venían desde la pileta. Temía ser descubierta en mi estudio sin poder explicar qué hacía en el centro de las duchas mirando una silla ortopédica mal acomodada. Nadie entró.

*

Avanzo como puedo con el proyecto para la clase. No he escrito mucho, pero las notas que voy sacando de mis observaciones sobre la silla van acomodándose en un todo más o menos coherente. Confío en poder terminarlo para el fin del semestre. Pero se me presenta un problema que me distrae. Cuando me pongo a escribir sobe el objeto, las personas que veo en la pileta invaden la escena. En lugar de concentrarme en el objeto y su poder de evocación, llegan ellos como borrachos a una fiesta. Y cuando menos los quiero imaginar, ellos salen a escena y veo que se mueven, que bailan de pared a pared, que cambian de lugar sin aviso o sienten como el agua de la ducha humedece sus miembros. No puedo mantenerlos fuera de este espacio e inclusive veo a la mujer del gorro y las antiparras bañarse junto a los hombres. El culo fuerte y los hombros anchos contrastan con la delicadeza del francés o la respiración cortada del tatuado. Sentado el viejo la mira desde la silla y bromea en voz alta diciendo que él tiene tetas más grandes que la mujer. Pero lo peor es cuando los veo jugar. Están todos de pie, envueltos en vapor y el agua corre, la música de Betty se escucha también en el vestuario y la silla está ubicada en el centro perfecto del cuadrado de las duchas. Todos se mueven en la dirección de las agujas del reloj, hasta que la música se detiene, y saltan con violencia todos juntos sobre la silla hasta que esta no puede aguatar más el peso y se destruye. En el piso todos los nadadores se ríen a carcajadas. El viejo de pasos cortos está en el fondo de la pila de cuerpos y me guiña un ojo.

*

Última semana del semestre. Pude terminar el texto de la silla. Tengo todavía 10 días más para trabajarlo antes de la fecha de entrega. Las demás clases van bien. En ninguna sobresalgo pero estoy muy lejos de reprobarlas. Solo me inquieta el seminario de escritura. Como no vamos a leer el proyecto en el salón me provoca ansiedad saber cómo lo va a tomar la profesora. Necesito que alguien lo lea para darme su opinión. Marina está fuera de mi alcance. Me senté a su lado y conversamos mientras esperábamos la hora. De lo único que habló fue de lo atrasada que estaba con todos sus ensayos finales. Hoy leyó el chico coreano un poema magnífico, narrativo y lírico a la vez. Una especie de elegía al Zamboni, ese vehículo que usan en las pistas de patinaje sobre hielo para alisar la superficie gastada por los filos. Una maquina lenta y pesada que lanza un chorro de agua sobre el hielo y pule la pista casi en cámara lenta mientras los que patinan no pueden sino quedarse viéndolo pasar como una tortuga volviendo al mar. Una declaración de amor al Medio Oeste y su invierno, su cielo gris y esa paciencia que tienen las personas para moverse en un paisaje que es pura desesperanza llana. Patino desde que tengo 3 año y jamás se me hubiera ocurrido lo que él pudo hacer. No hay verso en su poema que no represente mi infancia, los paseos por el parque junto a mi padre en diciembre, la piel de nuestras caras quebradas por el frío, su aliento espeso y esa comunión muda, tonta e indiferente ante un pedazo de hielo al que llamamos ese día nuestra casa. Ahora entiendo por qué Marina conversaba con él en la fiesta. Terminó de leer y nadie dijo nada, los imbéciles de siempre miraban el reloj. Cuando salimos del salón quise hablarle y contarle todo lo que su poema me había hecho recordar, pero caminaba tan rápido y solo que no lo pude alcanzar. Lo vi entrar al baño y no me pareció una buena idea esperarlo en la puerta.