Avanza el verano boreal. ¿Pero cuándo llegó, exactamente? Para recibirlo, en el día del solsticio hice una caminata por los alrededores del Lago Prospect, en Brooklyn. Como suelo hacerlo, presté atención al canto y vuelo de las aves, al florecimiento de plantas y arbustos, al brotar del follaje en los árboles.

Las garzas níveas y los garzones azulados ya llevaban varias semanas pescando en las márgenes del lago. Los tordos sargento continuaban con su monótono llamado metálico, iniciado en abril, pero ahora, en el bosque secundario, se escuchaban más las melodías dulces y diversas de los pájaros gato gris y cenzontles norteños. Los sauces llorones y los arces, a orillas del agua, mostraban todo su follaje, mientras que en las colinas donde crece el bosque primario, las frondas de los robles terminaban de brotar. Busqué a las águilas pescadoras en el cielo, pero esa tarde no sobrevolaban las aguas al acecho de peces incautos.

El solsticio marcaba en inicio astronómico del verano. Pero, ¿cuál fue el inicio poético y cómo ocurrió? ¿Fue cuando un cardenal hembra llegó a preparar un nido, en la enredadera del jardín trasero de mi casa, después de que el macho estuviera llamándola por semanas, silbando su serenata a la hora del alba? ¿O fue cuando vi a la primera pareja retozando en un recoveco del prado?

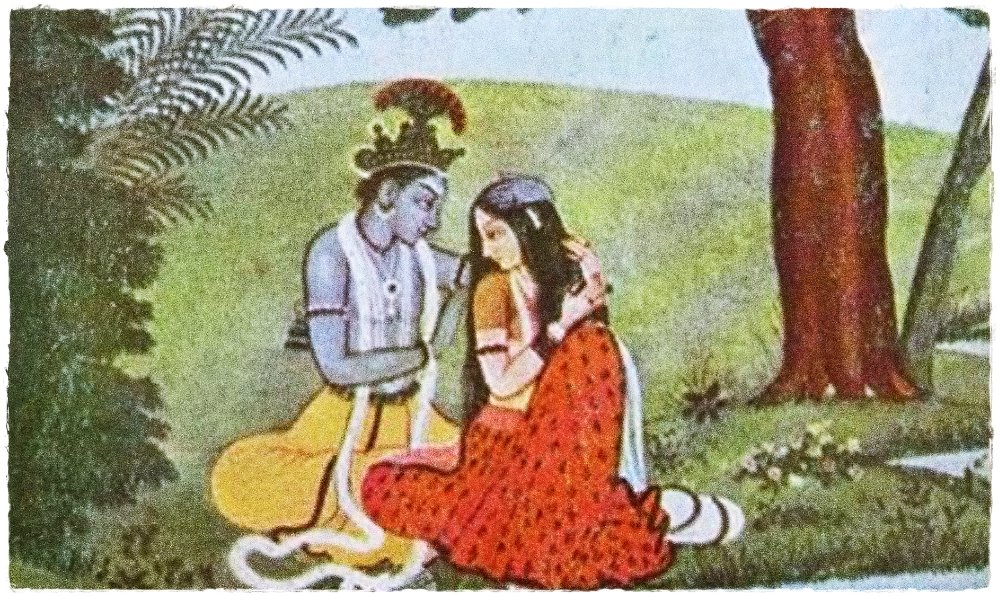

Haciéndome estas preguntas e inspirado por la súbita presencia del estío, reinicié la lectura de la colección de poemas en prosa, Regalo de amante, de Rabindranath Tagore, traducidos al español por Enrique Eidelstein y reunidos en Obras Inmortales (Barcelona: Edicomunicación, 2001). Los poemas evocan al Cantar de los Cantares de la poesía hebrea.

El undécimo poema justamente celebra el sutil arribo del verano en las cercanías del mar, quizá en el Golfo de Bengala o en el Océano Índico: “Todo se limitó a un retoñar de las hojas estivales. El verano ha llegado al jardín que se alza junto al mar. Todo se limitó a un susurro del viento del sur, a unos fragmentos de indolentes coplas; y luego, el día se acabó.” En mi imaginación adapté el poema a esta isla, Long Island, bañada por el Océano Atlántico, y a los cambios naturales que percibo durante mis andares peripatéticos.

La caminata de solsticio, sin embargo, me trajo un cambio de enfoque y atención. Más allá de apreciar las nuevas expresiones vivas de Natura naturans, le presté atención a las escenas humanas en el parque, ya fuera a la alegría de la niñez al ver un cisne o una bandada de gansos; la conversación de dos amigas sentadas en un tronco a la orilla del lago; la fiesta de cumpleaños, con piñata, de una gran familia mexicana; o las fiestas a ritmo de soca de familias afrocaribeñas.

Durante el invierno e inicio de la primavera, suele haber poca gente en el parque. A menudo mis paseos son solitarios. Con la llegada del verano, inician las fiestas, los picnics, las caminatas en grupo, las pedaleadas o “cleteadas”, y con ello, aparece la gente. Bienvenida sea. La observo con atención. Acompaño y me siento acompañado.

En el mismo poema en prosa, añade Tagore: “Pero que florezca de amor el verano; que venga al jardín que se alza junto al mar; que surja de repente mi gozo, que haga plumas y dance con la melodía de los cantos; que la mañana abra de par en par sus ojos con gesto asombrado.” Reparo en estos versos y sentipienso que sí, que esta vez el verano llego con la gente y sus amores, con la niñez corriendo detrás de cisnes y gansos, y con las parejas retozando en parajes discretos del parque.