La flora que abrazaba la cabaña era majestuosa, la vivienda embonaba tan bien en la vegetación, que parecía que hubieran crecido juntas y compartieran la misma raíz. Golpeé la puerta morada de madera con mi puño varias veces, pero no obtuve respuesta y comencé a preocuparme. El taxi ya se había ido y me encontraba a media hora del pueblo más cercano. Seguí tocando cada vez más fuerte hasta que me desesperé, le di vuelta a la manija y empujé con fuerza. Para mi sorpresa, la puerta se abrió. El interior de la vivienda me cautivó: el techo estaba pintado como un cielo, la mitad era de día, con el sol y las nubes vigilantes; la otra mitad era de noche, con las constelaciones y la luna llena. No había cuadros, las paredes en sí eran obras de arte con el tema del mar y con frases intercaladas, de Gandhi, Shakespeare, Octavio Paz y otros sabios. Los muebles eran rústicos y apenas cabían entre la cantidad de esculturas de diversos materiales, redes de pescar colgando del techo, conchas y estrellas de mar por doquier. Abrí la puerta corrediza de vidrio que daba a la terraza y a la playa, para descubrir al viejo sentado sobre la arena blanquísima, de espaldas, viendo hacia el horizonte. Me quité las sandalias, caminé hacia él y lo saludé con mi mejor sonrisa:

—Perdone que me haya metido así en su casa, es que estuve tocando un buen rato. Me llamo Paulina López Echegaray.

El viejo viró para mirarme con sus ojos azul turquesa, que brillaban entre el pelo largo, el bigote y la barba tan blancos como la arena. Sin inmutarse, volteó de nuevo para seguir viendo el horizonte.

La indiferencia del hombre me irritó. Saqué la foto de mi bolso y sustituí el tono por uno seco y directo:

—Yo solo vine por mi abuela.

El viejo seguía sin prestarme atención, entonces coloqué la foto frente a sus ojos y le dije de mala gana.

—Quiero saber si usted es el de la foto.

El hombre tomó la fotografía con su mano temblorosa mientras cerraba los ojos a medias, para poder enfocar la vista y la memoria. Observaba la imagen borrosa, en blanco y negro, mostrando a la joven pareja abrazada en una hamaca. Respiró profundo y, sin poder disimular su emoción bajo todo ese pelo que le cubría la cara, confesó con voz ronca y áspera:

—Sí, soy yo. ¿Mercedes es tu abuela?

—Era mi abuela; falleció hace dos meses— le expliqué mientras me sentaba en la arena a su lado—. Al morir, me dejó una caja que contenía esta foto, una bolsa llena de conchitas y un recibo del hotel Brisa y…—No pude continuar al descubrir una lágrima del viejo que corría entre los surcos de su piel excesivamente bronceada. Conmovida, apoyé la mano sobre su hombro. Permanecí en silencio.

—No te fijes, los viejos somos muy sensibles —me explicó el hombre—. Se nos va la memoria, pero nos traiciona recordando lo que perdimos. A Mercedes la tengo presente y la añoro, siempre tuve la falsa ilusión de que nos volveríamos a encontrar.

Observaba la cara del hombre, tenía cinceladas las inclemencias de una vida sin holganzas, pero no exenta de belleza. Usaba mi imaginación para tratar de encontrar en esas facciones lo que quedaba del joven guapo de la foto.

—¿Cuándo conoció a mi abuela?

—Háblame de tú, si no me vas a hacer sentir viejo —dijo cambiando la inflexión triste por una más ligera—. Me llamo Charlie, Charlie Wilson—. Y sin poder despegar los ojos de la imagen que aún sostenía en su mano venosa, añadió—: Conocí a Mercedes cuando ella tenía dieciocho años y yo treinta y dos. Llegó de la capital huyendo de sus dudas, faltaba poco tiempo para su boda y no le encontraba sentido a la vida.

Observaba al viejo hippie y se me dificultaba visualizarlo de par con la abuela, que siempre fue toda una señora, elegante y distinguida.

—En ese entonces yo era dueño de un albergue pequeño, el hotel Brisa…

—Sí, aquí tengo el recibo —interrumpí mientras sacaba de mi bolso la factura de dicho hotel, con sumo cuidado pues el papel estaba tan roído, que temía que se me deshiciera en las manos.

—¡No puedo creer que Mercedes lo haya guardado tantos años! — exclamó el hombre con un gesto de alegría y también orgullo de saber que, lo que realmente quería conservar la abuela era su recuerdo.

Charlie continuó hablando mientras la espuma del mar refrescaba nuestros pies y la remembranza de la abuela iluminaba su expresión:

—Mercedes llegó a hospedarse y desde el primer momento me llené de amor por ella. Hay veces que el amor te llega así, como un relámpago que te sacude y te despierta a la vida. Entonces las cosas pequeñas cobran importancia y todo, absolutamente todo, queda marcado con su presencia. Nunca olvidaré los tres meses que vivimos juntos.

—¿Vivieron juntos en esa época? ¡Qué modernos!

—Éramos libres, creo que eso fue lo que hizo que tu abuela se enamorara de mí, la libertad que respiraba a mi lado, algo totalmente nuevo para una señorita de sociedad de esos tiempos –Y sonriendo agregó—: Ella era rebelde.

—De eso no cabe duda, y yo soy de su equipo —respondí con tono retador.

Charlie sonrió, y dijo con cariño:

—Me recuerdas mucho a ella.

Luego estiró los brazos al frente y propuso con tono de negociación:

—Si me ayudas a levantarme, te invito una cerveza.

Le di una mano para ponerse de pie y caminamos a la terraza; él cojeaba notoriamente.

—Siéntate, ahora vuelvo —dijo señalando con la mirada a una pequeña mesa de lámina y dos sillas de lona descolorida.

Yo me senté sin poder salir de mi asombro ante esta faceta de mi abuela, completamente desconocida para mí. Minutos después, Charlie regresó con dos Coronas frías, limones y una cubeta llena de almejas en su concha.

—¿Te gustan las almejas?

—Me encantan. Pero sigue contándome —le rogué—. ¿Qué pasó?

—Pues que vino el salvaje de su padre a llevársela por la fuerza. Cuando pude localizarla, ya estaba bien casada.

—¿Qué? ¿Y cómo la dejaste ir así? —cuestioné decepcionada.

El viejo hizo una mueca mientras se subía el traje de baño para señalar una cicatriz prominente en su rodilla derecha.

—No la dejé ir, tu bisabuelo me metió dos balazos, uno me dejó cojo y otro impotente —Y soltando una risa burlona agregó—: Qué ironía, me convirtió en un cojo que no puede coger.

—¿Mi bisabuelo te hizo eso? — exclamé, y acto seguido le di un trago grande a mi cerveza, para apagar la vergüenza ajena que me ocasionaba mi pariente.

—Sí, ¡el general era terrible! —opinó Charlie mientras exprimía el limón sobre la almeja con demasiada fuerza, como queriendo estar estrujando el cuello del bisabuelo.

—Él murió cuando yo tenía cinco años y casi no lo recuerdo, pero ¡he oído unas anécdotas tremendas sobre él! ¡Vaya manera de arruinarte la vida!

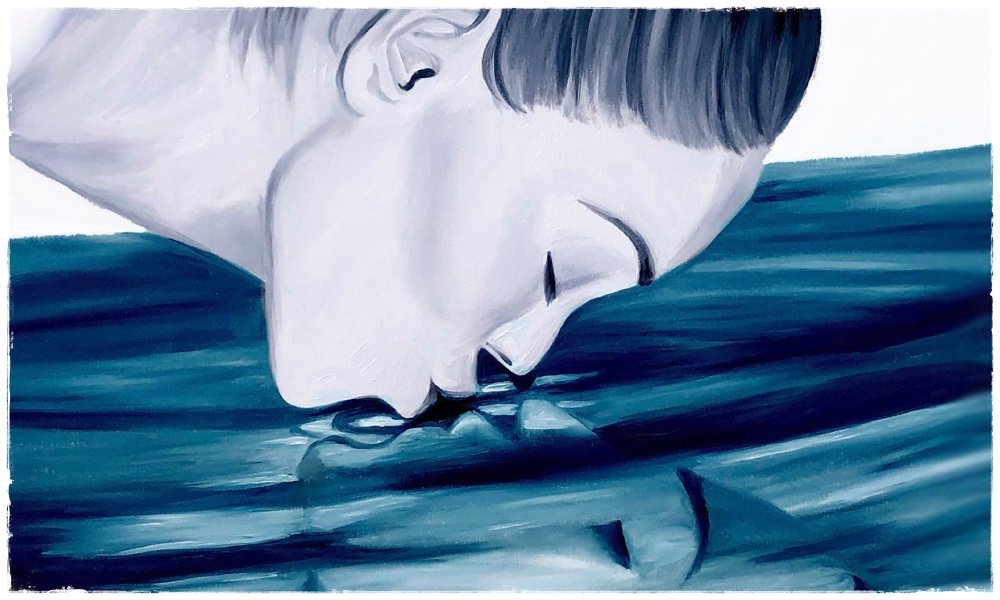

Charlie clavó su mirada en el océano que igualaba el color de sus ojos, su gesto se tornó manso.

—Lo que más me dolió fue que se llevó a Mercedes, nunca volví a verla, ni a querer a nadie como a ella.

Mientras escuchaba a Charlie, yo iba comprendiendo esa amargura que ensombrecía a mi abuela cada vez que alguien mencionaba a su padre. «Hablemos de cosas más agradables», decía, y cambiaba de tema enseguida.

Saqué de mi cartera la bolsa con las conchitas y se las mostré al viejo.

—¿Y tú sabes qué significan estas conchitas?

Les echó un vistazo, y, en lugar de responder, frunció el ceño, sacó una cajetilla de cigarros y un encendedor de la bolsa de su playera, y encendió uno.

Yo insistí.

—¿Charlie? ¿Por qué mi abuela conservó estas conchitas durante casi cincuenta años?

—Es algo muy delicado, no sé si Mercedes hubiera querido que lo sepas.

—Pues yo creo que sí —le dije intrigada, y agitando la bolsa de las conchitas para hacerlas sonar, inquirí—: Si no, ¿por qué me las dejó?

Charlie se puso de pie y caminó tres pasos hasta el barandal de la terraza, dio una bocanada grande al cigarro y, con la mirada fija en el mar, soltó la frase:

—Son orgasmos.

Yo creí haber escuchado mal.

—¿Qué?

—Simbolizan los orgasmos de Mercedes —dijo con voz entrecortada—. Yo le regalaba una conchita cada vez que lo lograba.

Me dejó muda de la impresión, no me agradaba nada escuchar las intimidades de mi abuela. Pero Charlie regresó a sentarse a mi lado, y siguió hablando mientras la brisa acariciaba su cara, sus palabras salían con dolor.

—Cuando conocí a Mercedes ella ya no era virgen, y el sexo le daba pánico. ¿Tú sabes lo que es dormir al lado de la mujer que más quieres en la vida sin poder tocarla? Me tomó mucha paciencia y mucho amor lograr que se entregara, que confiara en mí, que entendiera que yo la adoraba y la respetaba. Le enseñé a hacer el amor y a gozar.

Mi expresión no podía ocultar mi desencanto.

—Pero ¿quién la traumó así?

Charlie apretó los dientes y cerró los ojos por un instante antes de responder:

—Nunca me lo dijo, pero era obvio que el responsable fue su padre. ¡No sabes el pavor que le tenía!

Deseaba que el ruido del mar apagara su voz y la arena se tragara sus palabras. Esta vez fui yo la que derramó unas cuantas lágrimas al comprender lo que tantas veces decía la abuela: «A mí me ha tocado mucho desierto y poco oasis en la vida…»

Pasamos todo el día juntos. Conforme transcurrían las horas, fuimos aprendiendo a interpretar nuestras miradas y a entender nuestros silencios. El viejo dio muestra de su talento dibujando una cara enorme de Mercedes en la arena. Nadamos en el mar, hicimos una fogata y asamos pescado; vimos la puesta de sol y charlamos sobre la abuela hasta la media noche. Al final, sentados en la arena viendo las mismas estrellas que el viejo había pintado en el techo, le dije:

—¿Sabes, Charlie? Puedo sentir en el aire la aprobación de la abuela, ahora está en el cielo con su vaso de tequila brindando por este encuentro.

—Así es —dijo el viejo. Y elevando la mano con la cerveza gritó al viento—: ¡Salud, mi adorada Mercedes!

Cuando me despedí, Charlie ocupaba un lugar en mi corazón. Le prometí volver pronto. Iba sin las conchitas, sin la foto y sin el recibo, pero feliz. Ahora sabía por qué mi madre se llamaba Brisa y tenía los ojos azul turquesa.

Antes de salir de la casa, una de las frases en la pared llamó mi atención:

Es muy probable que pierdas todo lo que amas, pero al final el amor volverá de una forma diferente. Kafka