A Bernard y Rachel, por los ermozos dyas endjuntos

La casa de Rachel y Bernard está ubicada en un barrio florido en el apacible norte de Dallas. Los jardines comandan las casas y el hogar de Rachel y Bernard no es la excepción. Bajo la intensa luz de la mañana se pueden ver los vidrios anchos y altos de las amplias ventanas en el costado de la vivienda. La luz circular inunda los espacios y los pasillos: en el interior dibuja el perfil de los objetos y de los muchos cuadros que amplían las paredes. Al poco de entrar, sé, por boca de la propia Rachel, que la mayor parte de las obras colgadas han sido pintadas por su esposo, el pintor y célebre arquitecto Bernard Bortnick.

Bernard habla inglés desde su origen; otro día me dirá que el ladino es la lengua secreta de Rachel. Firme y amable, con el bigote delgado y blanquecino, con la voz pausada, explica en la mesa de la cocina dónde están ubicados los múltiples edificios que ha diseñado a lo largo de su larga vida. Este hombre de 93 años me muestra los hospitales y las prisiones que ha construido en distintos estados del inmenso país.

Unos días después, Bernard se sube a una estrambótica bicicleta y recorre, silencioso y anónimo, las rectas y las diagonales de su tranquilo barrio. Y cada día que visito su casa se ubica debajo de una fina lámpara alargada, con luces blancas, y lee las páginas de un volumen grueso, empecinado. Más adelante, Rachel me dirá que desde siempre Bernard fue un lector apasionado de la historia.

Pronto entramos al estudio ubicado en la parte trasera de la casa transparente. Una decena de cuadros de diversos tamaños están casi suspendidos en las paredes. Detecto uno que me llama la atención. Es el retrato ingenioso y humorístico realizado por Bernard al comienzo de la primera presidencia de Donald Trump. Veo el rostro grisáceo y pesado que tiene en la cumbre una miríada de serpientes sedientas de odio. El bulto carnoso debajo de la barba crece como la papada de un sapo. La boca como pico de pájaro lanza un grito desquiciado. Trump está enojado, las inquietas serpientes muestran sus desaforadas lenguas y el rojo hexágono de la corbata baila al ritmo de los improperios.

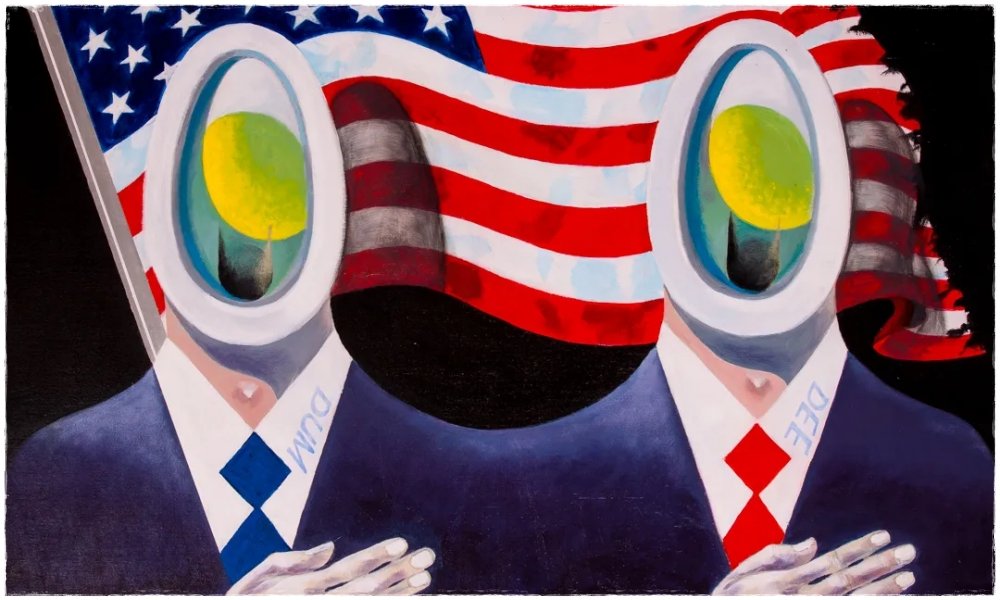

Desde la primera vez que lo veo, quedo encandilado con el retrato. Reviso velozmente los otros cuadros. Más tarde, Rachel Amado nos muestra un libro enorme, cuidadosamente encuadernado, que contiene las imágenes de las construcciones, los dibujos, los bocetos y las pinturas de Bernard. Con las pinturas en la memoria minuciosa de los ojos detecto una constante en las obras del pintor: una línea se arma a partir del uso de los colores estridentes, fauvistas. La otra está conformada por la pasión puesta en las formas básicas, una clara tendencia a la abstracción. Ambas líneas conviven en los cuadros y conforman la estética de Bernard Bortnick. Le comento a Bernard lo que observo y él solo mueve la cabeza.

En los dibujos desfilan personajes de la política nacional (Estados Unidos) e internacional. Margaret Thatcher, Ronald Reagan, George W. Bush, entre otros. En los diversos bocetos Bernard cifra en los gestos el vértice de lo ridículo y el vórtice de lo miserable. Bernard es un hábil retratista: en pocas líneas consigue el perfil humorístico. Podría decir que su crítica social –como ha ocurrido con otros artistas políticos– se expresa en las imágenes con una sutileza que sorprende.

Unos días después, visitamos la plaza Dealey. Cuando transitamos la breve calle que recorrió Kennedy en su descapotable Lincoln azul, mi piel reacciona. En una plaza poblada de fantasmas, miro los puntos trazados en un mapa imaginario y veo el cuerpo que menea por el impacto de los disparos. Lee Harvey Oswald –y nadie sabe quién más– dispara contra el descapotable del presidente Kennedy y la multitud asustada mira la instantánea tragedia griega. El dolor se expande ante los ojos del mundo. Ese mediodía deambulamos en un Toyota por las calles del horror e imagino el cuadro posible que haría Bernard sobre el asesinato del desaparecido presidente. Pienso en la mezcla de humor y horror (quizás temor y temblor), pero cuando regresamos a su casa no me animo a preguntarle por la idea. No quiero hablar del proyecto imaginario. En su lugar le pido que grabemos una entrevista. En un inglés cerrado para mis oídos elementales, Bernard habla de sus orígenes artísticos, aquel tiempo que fue interrumpido por la peripecia como marinero en la guerra de Corea –no puedo no recordar la película MASH– y recapitula los pasos que lo llevaron a pintar como un delicado artista que pasea su cuerpo elevado en una bicicleta, en el crepúsculo.

Una noche, mientras regresamos al hotel ubicado en la Freeway Lyndon B. Johnson (Johnson fue el conservador que sucedió a Kennedy) recupero la figura alta y delgada de Bernard. Lo veo cómo monta la bicicleta y cómo va hacia el poniente mientras el sol le pega en la cara y, como un animal sereno en las calles silentes, deambula solitario. Bernard se aleja en el horizonte de árboles y ardillas y se convierte en el actor de una película muda que solo él y Rachel conocen.