Todo empezó el día que morí, ¿recuerdas?, varias semanas o meses después acabé con mi cuerpo rendido en la orilla de una playa. Hacía frío y se estaba haciendo de noche. A lo lejos se veían las luces de las farolas, compitiendo con la escasa luz natural por imponer su presencia artificiosa en las calles. El sonido del mar quedaba apaciguado por el rumor humano, siempre al acecho, y una tenue bruma lo envolvía todo.

Estaba cansado, mis correrías al otro lado de la existencia me tenían exhausto, desorientado, y me moría de frío. Mis manos envolvían el teléfono con el número de uno de mis contactos de la agenda encendido en la pantalla desde hacía horas. Lo envolvían esperando, creo, que mi mente encontrara las palabras adecuadas que expresaran lo que quería decir. Pero a la segunda frase los pensamientos se disolvían y ya no era capaz de encontrar el hilo de discurso alguno. Finalmente apreté el botón y escuché los tonos de llamada, dos o tres, hasta que Isabel respondió con su voz de siempre, rígida y calmada.

Hola, dije, te estoy llamando por teléfono.

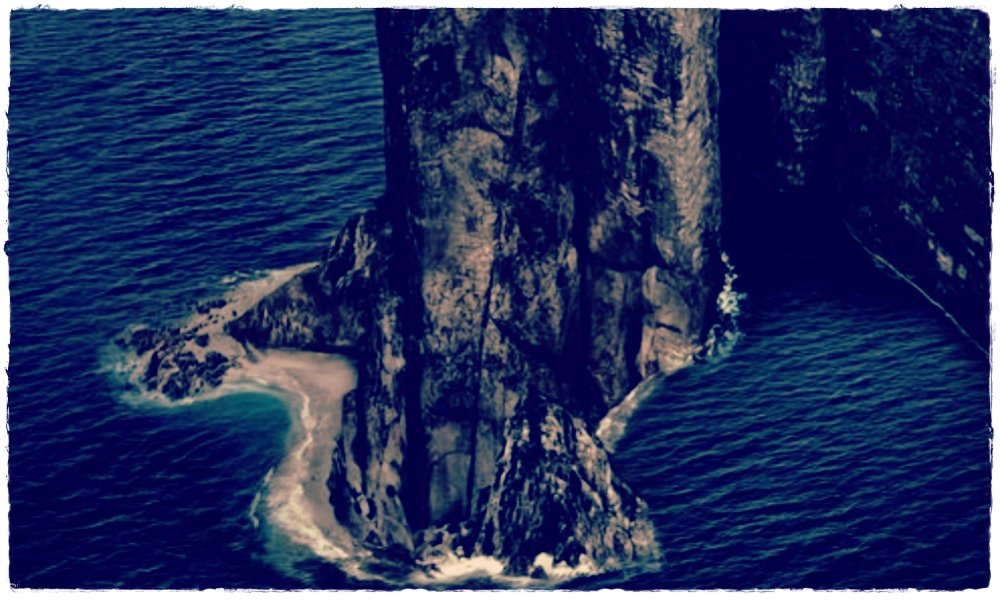

Le dije que la estaba llamando por teléfono. Que estaba dando un paseo por las afueras de la ciudad y había acabado sentado en la playa. Ya sabes que me gusta mucho el mar, la arena, la frontera que siempre ha supuesto el océano entre el mundo y el cielo. Y he decidido llamarte.

—Te llamo para darte las gracias —le dije. Para darte las gracias por haber tenido la valentía de abandonarme, de dejar la relación cuando esta estaba condenada, desde hacía tanto tiempo, a la más ignominiosa de las farsas, de las decadencias.

Le dije que ya no sentía ningún rencor. Que había comprendido que las cosas que ella hacía y decía y que tanto daño me hicieron no eran culpa suya.

—Fueron culpa del mundo, de la vida, Isabel.

Además, estoy dispuesto a pedirte perdón por no haber estado a la altura de tus circunstancias, aunque yo tampoco tuviera la culpa de que mis circunstancias no estuvieran a mi altura, le dije.

—Esa es la explicación, la extraña explicación de cosas que no la tienen por más que la busques.

Te llamo para darte las gracias por dejarme y acabar con aquella mascarada de amor.

Dije, y volví a repetírselo antes de que ella repusiera que no hacía falta que la llamara para eso. Que por favor no hablara en esos términos y que dejara de hacerme daño a mí mismo.

—No te preocupes —le contesté—, yo ya estoy muerto, me he tirado desde lo alto de un acantilado y únicamente me mantengo en pie gracias a la permanente conversación que mantengo con el mar, ¿no notas el peculiar acento con el que te hablo, la influencia de su característico dialecto en mi manera de pronunciar ciertos fonemas fricativos?

—No empieces con tus… cosas, por Dios.

Isabel me dijo que, por Dios, no comenzara con mis extravagancias, que si la había llamado para eso colgaría de inmediato. Con su voz rígida, inflexible, con su acento embarazado del corazón de las mujeres de la tierra.

—Espero que estés bien —dijo luego, como si me estuviera dando una orden—, que consigas organizar lo que hay en tu cabeza y logres ser feliz algún día.

La felicidad, murmuré. Y más tarde le repetí que estaba en deuda con ella, que en estos momentos solamente quería transmitirle mi agradecimiento. Ahora las cosas están claras. Diáfanas. Este mundo no tiene solución, lo he descubierto viajando. No tenía ningún sentido insistir en el amor, Isabel, qué bien supiste verlo en su momento. Qué agallas para tomar la mejor de las decisiones.

—De acuerdo, S. No sé si entiendo muy bien por qué me estás llamando, pero no hace falta que me agradezcas nada más. Fuimos muy felices durante la mayor parte del tiempo y siempre te tendré en mi corazón.

Y siempre me tendrás en tu corazón, ya lo sé, Isabel, pudriéndome, necrosándolo, lo sé, he estado en el fondo de todos los corazones, en las grutas putrefactas de sus nichos. Sé lo que ocurre. Soy el que lame la bilis expulsada por esos cadáveres…

—Gracias —dije, callándome que yo no la tendría en ningún corazón mío, que yo no creía que hubiéramos sido tan felices tanto tiempo.

Hacía frío en ese rincón de la playa desde donde apenas se escuchaban los piececitos del mar. Quise abrigarme con una manta que no existe, que el cielo bajara a mis pies y me acurrucara en su seno, como a un niño perdido, como a un náufrago de la vida, un huérfano universal. Pero no tenía fuerzas para acceder a una Zona U, y ahí no se veía nada. Quién había a mi alrededor, con quién estaba hablando. Tenía el teléfono móvil en la mano, sin línea. Solo veía la hora, y un fondo de pantalla negro con un trazo rojo. Así que me levanté y caminé, como si fuera un fantasma que ya no habitara ese mundo. Qué clase de mí permanecía todavía en esas calles. En ese tumulto de sombras inertes que se desplazaban a través de lugares inamovibles. Seguí caminando y entré en los bares, a beber un poco de alcohol y ver si algo se derrumbaba delante de mí, para buscar quizás a Vicente debajo de la barra de alguno de esos sitios, su mandíbula batiente dando brincos alrededor de alguna muchacha con vestido ajustado. Pedí una cerveza y una copa de anís y me senté en un taburete, la mirada jugueteando con un pequeñísimo charco de vino a mi derecha.