Cuando me subí al automóvil del señor Eloy Gaturno no me imaginé lo que minutos después pasaría en un callejón oscuro. Pensé nada más en que la rutina debería cumplirse, no como una obligación, sino como algo que está en el trabajo; pero vaya que lo inesperado jamás se presenta en partecitas, sino como un remate de botepronto, a bocajarro.

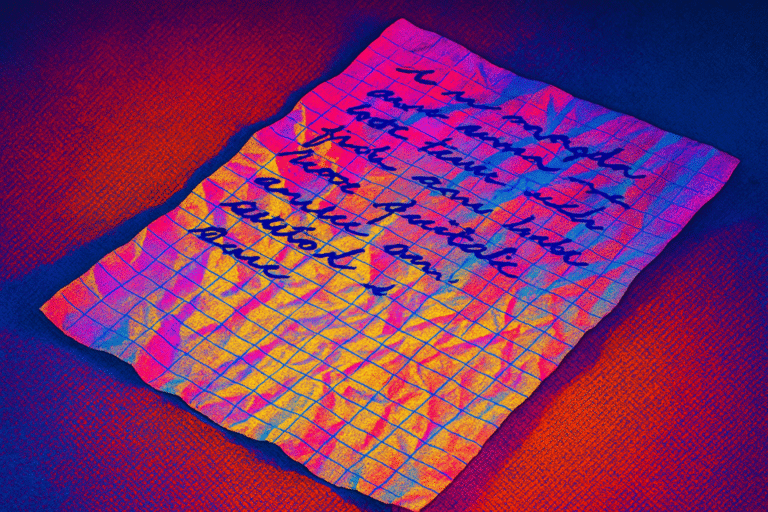

Todo comenzó cuando cité al señor Eloy Gaturno para que me diera un “paquete de cigarrillos”, como era su costumbre llamar al producto que me vendía cada quince días en el Café de las Ilusiones Perdidas, lugar muy concurrido por bohemios y callejeros. Hicimos la transacción, un pase de billete entre las hojas de un cuaderno garabateado con mis poemas, lo abrió en la penúltima hoja y deslizó el papel moneda en el bolsillo izquierdo.

—¿Contento? —pregunté con algo de sarcasmo.

—Faltaba nada más que no me pagaras los dos meses anteriores —dijo, devolviendo el comentario de manera ácida.

—Pues después de esto ya no volveré a pagarte —respondí y al hacerlo me miró agriamente.

—¿Que ya no me pagarás? Pues la mercancía que te doy no la encontrarás en otra parte.

—Tú sabes, pero si bajas el precio, me quedo con tu hierba —dije esto mientras le hinqué la mirada.

—¡Imposible, pinche Víctor! —dijo mientras se acercaba y apretó los dientes. En un instante ya me había tomado la corbata. Quería parecer amenazador.

—¡Suéltame, perro! Ni se te ocurra volver a agarrarme.

Las palabras subían de tono, pero como había comensales los dos no quisimos seguir. Arreglado el asunto, salimos, y él, como una manera de compensar las cosas, me ofreció llevarme con el argumento “para que no te tardes, hombre, ya discúlpame”. Entonces ya era de noche, las nubes se aglutinaron en torno al centro y norte de la ciudad. Y ya que el frío arreciaba, me abotoné el suéter y de pronto toqué sin querer el abrigo del señor Eloy Gaturno. Esto fue motivo para que también se lo abrochara, pero por causa del azar o el destino, no sé, un sonido estalló en aquella calle desolada a la vuelta del café, ya casi por llegar al auto. Los dos volteamos al suelo. Mi sorpresa descendió hasta mis piernas, situación que me hizo flaquear. Vimos que un arma había caído. Al darse cuenta de esto, recogió el revólver rápidamente y lo empuñó para apuntarme.

—Súbete, hijo de la chingada —dijo y su voz ya era otra, su imagen ya era otra. Parecía un perro rabioso.

—Pero señor…

—No chingues, ¡ahora sí que no te salvas! —gritó.

En ese momento no me imaginaba lo que iba a pasar. De un instante a otro la vida gira en proporciones extraordinarias. Un día te levantas y rezas a Dios, al otro día lo detestas. Luego gritas cuando ves un arma y estás en un automóvil con un extraño, un completo extraño que sólo conoces porque pagas por tus vicios. Es una paradoja. Iba en el asiento del copiloto y él me apuntaba en un costado del vientre. Yo me sentía indefenso, incluso pensé en cómo serían los últimos momentos de mi vida.

—A ver, de ahora en adelante, vas a venir cada quince días pero me vas a pagar lo doble, ¿entiendes? Si no te lleno de balazos.

—Pero señor…

—No me interrumpas, cabrón. Me vas a obedecer y todo lo que yo te pida, lo vas a hacer. Vas a ser mi pinche patiño hijo de la chingada.

—Señor, piénselo bien. Seguramente nunca le ha disparado a nadie, de lo contrario ya me hubiera jodido.

—Qué disparado ni que no, me vas a escuchar cabrón —entonces se abalanzó sobre mí y me arrinconó la cabeza entre las piernas—. ¿Quieres oír cómo suena un disparo en la cabeza? Pues cállate, cállate, ahora lo vas a oír.

El señor se estaba desquiciando. La vida lo había hecho así, como desesperado y volátil de carácter. No aguantaba ni una broma, en el hampa le decían Eloy Gaturno “Perro Salvaje” por su manera de tirar la tarascada cuando no lo esperas; pero yo tengo la culpa porque encendí la mecha y ahora no sabía cómo apagarla ni mucho menos iba a creer que encañonaba gente.

—A ver, a ver, grita “perdóname señor”, “perdóname señor”. ¡Grita! —su rostro cada vez estaba más colorado y la expresión de locura ya se notaba en el temblor de sus labios.

—¡Perdóname señor! ¡Perdóname señor! —grité muy fuerte que comencé a chillar de miedo. La sangre se me agolpaba en la garganta.

—Mira al piso y grita “¡tú eres mi jefe!”. Escuchaste bien, “¡tú eres mi jefe!”, y más fuerte “¡tú eres mi jefe!”.

De pronto vi unas luces afuera y no eran las de otro auto que pudiera pasar, sino que alumbraban directamente al interior del coche nuestro. Se oyó un golpeteo en la ventana y en ese instante… Libre como un pájaro, pensaba en aquella canción de The Beatles mientras me apuntaba con el arma. En aquella eterna fugacidad de segundos, yo sentía que mis gritos se ahogaban y en mi mente corrían los recuerdos de hechos anteriores, pero ni me imaginaba lo que iba a pasar enseguida…

El señor Eloy Gaturno, mientras me gritaba en su locura, no distinguió que dos policías habían oído el relajo que sucedía dentro del automóvil, el cual también, por el movimiento, llamaba la atención desde afuera.

—Señor Gaturno, ¡señor! —grité y rogué que no disparara ya como un acto desesperado porque me escuchara.

—¡Hey, hey! ¡Abra la puerta! —gritó uno de los gendarmes.

Mientras esto sucedía, ninguno de nosotros se percató que comenzaba a pringar, con lo que el frío arreció. De las bocas de los policías salía vapor así como de una alcantarilla. Los vidrios del viejo Cadillac coupé negro comenzaban a empañarse.

—¡Abra la puerta señor! —gritó nuevamente el uniformado.

—¡Señor, no me tire por favor!

—¿Qué? —preguntó al aire.

—¡Baje la pistola! —le dijo el policía pues ante la negativa se asomó y pudo distinguir el arma.

Enseguida, el señor Eloy Gaturno se dio cuenta de la situación así que giró la llave y el motor del coche hizo retumbar el piso así como a los policías.

—Ni creas que te me vas a escapar cabrón. Ahorita nos les pelamos a estos cabrones —dijo mientras miraba al frente sin dejar de encañonarme.

—Pero señor, ya vienen, se lo van a cargar. Mejor déjeme aquí, tíreme a la calle y así usted puede manejar mejor. Le juro que dejaré de molestarlo.

—Que molestia ni qué la chingada. Tú te quedas conmigo y luego nos vamos por unas bielas.

—¿Bielas? —pregunté, puesto que no sabía su significado.

—¿No sabes qué es una biela? —y me miró como diciendo “ah qué pendejo este hombre”. Yo, sin querer, lo ofendí más.

—Allá en mi pueblo, a los doce años nos fuimos tres amigos y yo a una cantina y pedimos unas caguamas. Nos pusimos bien pedos. Con decirte que los mismos borrachos de la cantina nos robaron la feria y nosotros ni nos dimos cuenta —y al decirlo, se reía como si se hubiera tratado de una broma.

En ese instante, las sirenas de los autos comenzaban a oírse más cerca. El señor Eloy Gaturno ya estaba más loco y se carcajeaba. Creo que consumía más de lo debido.

—Pues mira qué Jorgito, nomás porque te pusiste mamón mira dónde andas. Si me hubieras dicho algo como “nos vemos en quince días” o “cuídate compay”, con eso estaría bien. Pero no, si serás pendejo que tenías que decir la verdad. Recuerda, no siempre se dice la verdad y menos a un matón —y en esto último lo recalcó al hundir el arma debajo de mis costillas.

Ya sentía yo que cruzaba las trancas o me iba directo al averno pues ya fuera por un balazo o que el señor Eloy Gaturno perdiera la dirección del auto, creo que de todas maneras me iba a llevar la chingada.

—¡Ya párele señor, ya párele! —grité.

—¡No chille! Cállese —dijo ya con la voz más preocupada.

El azar o el destino, no sé, Dios, quizá, alguien que me amparó o una circunstancia que nadie imaginó hizo que yo actuara de manera increíble. Y todo fue porque me sonó una cachetada. En el acto tuve una iluminación: el interior del auto se puso blanco y luego vi la cara de perro rabioso del señor Eloy Gaturno y en efecto su rostro era el de un perro salvaje, colmilludo y baboso, que empuñaba un revólver; repito, el señor Eloy Gaturno era efectivamente un perro rabioso que mostraba la mazorca con unos dientes enormes, entonces yo me espanté al principio y grité: “¡ayúdame, ayúdame!” aunque después pasó algo extraordinario que nunca imaginé: agarré el arma, forcejeé y cuando lo hice, perdió el sentido del auto, nos subimos a la banqueta y cuando los policías se le emparejaron, ahí mismito solté un balazo, el cual nació del revólver que a la par era la boca de una serpiente negra. Sus dientes los había tronado y se veían volar en el aire en tanto que la bala iba, poderosa, directo a estallarse en la cara del señor. Los policías continuaban con su trabajo en tanto que yo veía todo blanco y sólo la bala y la serpiente negras. Mi boca estaba reseca, mis ojos enrojecidos. Mis labios temblaban sin dejar de ver aquella escena que me parecía eterna. Sabía que en cuanto se reanudara la escena el señor Eloy Gaturno dejaría de existir. En eso, todo pareció más rápido y se aceleró porque la vida así lo indicaba.

La bala proseguía con su línea recta mientras en el auto viajábamos a una ruta exprés hacia la muerte. No faltaría mucho para que nos estrelláramos, pero a diferencia del señor Eloy Gaturno yo estoy vivo… Libre como un pájaro volvió a sonar en mi ya enturbiada cabeza. ¡Qué mejor irse de este mundo con una canción que siempre me hizo tener instantes de dulce rumor! La voz de McCartney me enterraría en un auto como lo hizo con él. La bala y el señor se unían… y la sangre empapó la ventana en una explosión de locura, delirio y muerte…

Pero de pronto, Víctor Bruqlin, quien estaba horrorizado luego de un sueño terrible, despertó en la madrugada de un sobresalto: la historia que lo atormentaba parecía tan real, misma que no lo dejaba en paz aún segundos después de abrir los ojos. Oh Dios mío, Oh Dios mío, se repetía constantemente sentado en la cama y repasó el sueño en varias ocasiones porque trataba de comprobar la fugacidad de aquella pesadilla. Oh Dios mío, Oh Dios mío, volvía a decirse. Oh Dios mío, Oh Dios mío. Después de espabilarse un poco, fue al baño a enjugarse y, conforme levantaba el rostro para verse al espejo, comprobó, aterrorizado, que había cobrado la forma de un perro: vellos, orejas, nariz húmeda, olor a cebo y una mirada triste, que se traslucía debajo de las desaparecidas cejas.